「アヴァロンの東」SS「月が満ちるとき」

「アヴァロンの東」番外編SSです。

本編読了後にご覧ください。

月が満ちるとき

もし、自分の悪事が誰にも見られていなくとも、必ず神様がごらんになっている。

皆小さい頃からそう言われて育つし、教会生まれのヨシュカは、なおさら強く、常に正しく、清らかであるようにと言い聞かされて育っている。

「ここで、馬の集団がいる場合、自軍の歩兵の兵力に換算すると、馬一頭当たり――……」

とある昼下がりだった。教壇に隊長が立っている。明るい室内には十五人ほどの従騎士が戦術の講義を聴いていた。窓には青空に白い月が浮かんでいる。雲一つない晴天だ。

話を聞いていると、ふと、斜め前にいるイグナーツが振り返る。一瞬目が合うが、パチッと小さな静電気に弾かれたように、イグナーツはぱっと前を向くし、ヨシュカも窓の外に目を逸らした。

昨日、イグナーツと口づけをした。なぜそうなったかわからないくらい、風に飛んだ花びらが唇に触れてゆくより自然に、イグナーツの唇が重ねられていた。

イグナーツは「俺がしたことだ」と言って、俺が懺悔をすると言ったけれど、口づけなど一人でできるものではない。何よりあのとき、するかどうかと尋ねられたら、自分はきっと――たぶんすぐには答えられなかっただろうが結果的に――そうしたいと答えるに違いないと思っていた。

二人で念入りに懺悔をしたが、その途中も今も、ヨシュカは思案の海に身を沈めている。

来月、修道騎士になる自分が、身を穢すことは悪いことだ。しかし、身を穢すと言っても親愛を示すためにキスをするのは何ら悪いことではないし、兄や父母ともしたことがある。家族ではないと言っても、すでにイグナーツとは盾兄弟になろうと誓い合った仲だし、盾兄弟としてともに叙任式を受けるための誓約書も教会に提出している。本格的に絆を確かめ、身体で唯一の契りを交わすのは、当然叙任式が終わった後だ。だがその前に、すでに、いわゆる婚約のような状態にある自分たちが、口づけで親愛を示すのを神が咎めるだろうか。むしろ誓いの前段階として練習に励む自分たちを祝福されなければおかしいとすら考えている。

なぜならあのとき自分たちはあまりにも自然に口づけをしすぎた。

誰が命令したわけではなく、しようと言い出した訳でもなく、息を吸って吐くように、イグナーツの唇が静かに自分の唇に重なり、そして離れた。見交わした視線は花の蜜のように甘かった。イグナーツの鼓動か自分の鼓動かわからないくらい、交じって重なっていた。握りあった手の温かさが同じだった。いや、イグナーツのほうが熱かった。いや、自分の手が熱いからそう感じたのか。

これが悪で奇抜なことだというなら、この世は理不尽なことばかりで構成されている。イグナーツと自分を引き裂くほうが自然の理に反することだと、この心臓で、呼吸で、視線で、身体が実感しているのだ。

兄上に聞いてみようか――。

年輪が浮き出た机の木肌を指先で撫でながら、戯れにヨシュカは考える。

叙任式が行なわれたあと、たった一人とだけ、盾兄弟の誓いを交わしていいことは書物で確認済みだ。修道騎士もその慣習に含まれることを確認したから大丈夫だし、相手はイグナーツ以外にあり得ない。具体的に誰と誰がそうだったかをヨシュカは知っていたが、公に言ってはならないことだというのは雰囲気から理解していた。

ましてや騎士同士では、珍しくない話らしく、教会の中では耳を塞ぐことのほうが難しい。いずれ自分もイグナーツとそうするのだと思いながら、熱心に聞き耳を立てたこともある。

だがその前はどうか。叙任式までたった一ヶ月だし、すでに誓いは交わしたも同然だから、口づけくらいは親愛の証として約束の証明として、許されるのではないだろうか――。

だめだな、とヨシュカは抑えたため息をついた。

兄上は、自分とは比較にならないくらい、強く純潔を守らなければならない司祭だ。自分より年上なのに、色恋の欠片も見せず、ただ花のようにふわふわと咲いてそよ風に揺られて喜んでいるような人だから、そもそもこのような情動や悩みを一度も感じたことがないかもしれない。そんな兄に肉欲のことを尋ねれば、彼の耳を穢し、迷惑をかけてしまうかもしれない。

ちら、と視線を上げると、イグナーツの姿が斜め後ろから見える。目の端がきりりとしていて、耳の形が美しい。明るい光に透ける赤い髪は、キラキラと光かたを変えて、もはや炎か赤い獅子のたてがみのようだ。

昨日から満足に、彼の顔が見られない。昨日のことは互いに納得済みで、自分は少しもイグナーツを恨んでいない。イグナーツがそうしてくれたのが嬉しかったし、昨日の午後から、その一瞬を繰り返し繰り返し、身体の感覚を総動員して、唇に蘇らせることにうつつを抜かしている。恥ずかしいのではない。たまらないのだ。恋しいのとは違う。ただただ胸を掻き毟りたくなるようなそわそわとした甘いものがこみ上げて、息がうわずってしまいそうだった。

また、ちらりとイグナーツが自分を振り返る。自分はたまたまの振りをして、庭のほうを見る。互いに普通に喋るけれど、イグナーツも浮ついているのがわかる。それを感じて自分の胸もなお、ほとんどおろおろするような胸苦しさでいっぱいになる。会話がギクシャクして、それを繕おうと必死になるあまり、肝心な受け答えがちぐはぐになった。それがさらに気まずさを増す。

こんなことが続くのだろうかと思うと、ヨシュカはこの先の長い一生に絶望しそうになる。こんな、甘くて苦しいものが、自分とイグナーツの間に挟まったままずっと過ごしていかなければならないのなら、誓わないほうがいいのではないか。帰れるものなら、ただ甘えるように、子犬のように、無邪気にじゃれ合っていた昨日の朝に戻りたくなる――ああ、いいや。昨日の口づけを忘れてしまうならそれは嫌だと首を振る。しかし、手が触れるたび、視線が合うたび、心臓をしなる枝で打たれたようにドキリとして手を引いてしまう、この生活をなんとかしなければ――。

「――……シュカ。ヨシュカ・ハイメロート」

「……」

呼ばれて一瞬呆然と目を見張った。ここがどこだか本気でわからなくなった。が一瞬で理解した。講義中だ。

「は、はい!」

ガタンと音を立てて椅子から立ち上がる。いぶかしげな顔をした騎士隊長がため息をつく。

「この場合、騎兵の配置はどこに置くべきか?」

まずいと思った。聞いていなかった。普段は少々ぼんやりしていても、石版に描かれた図を見て自力で考えて、それらしい答えを吐くのだが、今日は言葉で説明していただけのようで、手がかりになるものがまったくない。

「申し訳ありません。……わかりません」

「ぼんやりしていたな? それではイグナーツ?」

回答を振られてイグナーツは頭を抱えていた。

隊長がため息をつく。

「叙任式に気を取られすぎるのはいただけない。もはやお前たちの叙任式は、国の行事になろうかというのにそんなふうでどうする」

「申し訳ありません」

イグナーツが謝っている。

彼と視線を合わせられないまま、黙って座った。机の上に肘をついて、組んだ指を額に押しつけ、背中でため息をつく。昨日からずっとこうだ。叙任式を迎え、正式に誓えばこの苦しさから抜けられるものだろうか。いや――その先のことを想像するだけで死にそうだ。イグナーツと本当にそんなことができるのだろうか――。

† † †

「……は……ふ」

暗い廊下の突き当たり、壁の角に押し込まれるようにしてイグナーツと抱き合う。身体が焼けた炭を詰めた釜のようだ。沸騰する湯が湧く鍋のようだった。

イグナーツと口づけをした。もう何度目だろう。朝、人から隠れて唇を合わせても、昼腹が空く頃にはもうイグナーツの唇が欲しくて仕方がなくなっている。重ね合わせれば、爆発しそうな鼓動で苦しくなるのがわかっているのに、わざわざイグナーツと手を引き合い、身を乗り出して口づけをしている。完全に歯止めがなくなっていた。

「ヨシュカ……。お前がほしい」

飢えて死ぬ寸前の旅人のように、哀れで弱った声でイグナーツが囁く。

「黙ってくれ。聞かせないでくれ、頼む」

自分だってイグナーツが欲しくておかしくなりそうだが、これ以上は駄目だ。どう考えても、親愛と呼べるのは口づけまでで、身体を撫であい、素肌に触るのは禁忌だ。

「ヨシュカ」

「あと一月だ」

叙任式が終わるまで、たった一ヶ月。たった一度、月が欠けて満ちるまでの間だ。これまで十八年間純潔を守って生きてきたのだから、たった数十日に満たない日数など一瞬のはずなのだが、一日が長い。夜中に泣いてしまいそうなほど叙任式が遠い。

「そうだな。わかっている。これは試練かもしれない。この先一生、お前と清らかに生きてゆくために、約束の日まで純潔を守ると」

「そうだ。そのために」

そう囁く唇をイグナーツは求める。ヨシュカも目を閉じて応じた。

なめらかで熱い、イグナーツの舌が、優しくヨシュカの舌先に触れる。

ちゅ、と音がしたのに驚いて唇を離すと、イグナーツは驚いた顔をしたあと、苦しそうに頭を抱えた。

「……俺を檻に入れてほしい」

イグナーツが呻く。ヨシュカも股間がどくどくとして硬いのに途方に暮れそうだった。

今、何もかもが満ちようとしている。

「部屋で休んでから、広場に行く」

イグナーツが深いため息をついて、廊下を引き返していった。ヨシュカもふらふらと壁にもたれかかった。

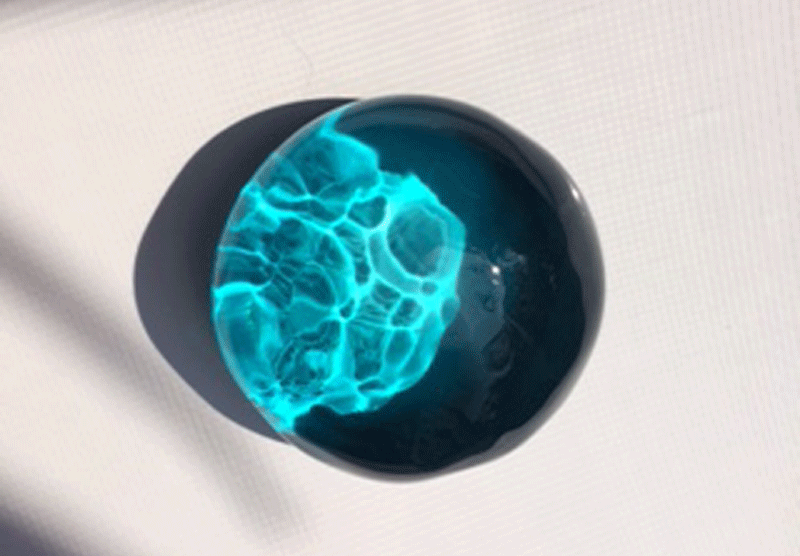

窓から空を見上げると、白く丸い月がぽつんと青い壁に穴を開けていた。あの月がもう一度満ちるとき、自分たちは本当に結ばれるのだ。

END