「葉隠否定論」サンプル(記事サイズ大!注意!)

記事の後ろにつけようかと思ったんですが、

何だか酷くなったので、別記事にしました。

横書きで読みにくいと思うのですが、

お好きなところまで読んで、後は本でおたのしみください。

発行後、しばらくしたら消すかもしれません。

後半はちゃんと、大きい坊っちゃんですよ!

「葉隠否定論」サンプル

人の世は箱のようだと資紀は思う。

たかが十歳の男子がこんなことを言えば、大人は「わかったようなことを言う」と言って笑うだろう。しかし物のわからぬ十歳の子どもが「箱のようだ」と言うからこそ本質に違いない。

教室の空気が浮ついていた。名を呼ぶ声と返事が淡々と繰り返され、そのたび席を立つ音がする。厳粛を装っているが、名を呼ばれる前に椅子から腰を浮かせていたり、ニヤニヤしたり沈鬱だったり、誰もが無表情ではない。

窓際に座っている生徒から順に呼ばれ、教壇の前へ出てゆく。厳めしい顔で壇上に立っている背広姿の教師から、一枚一枚小さな紙片を受け取って席へ戻る。

資紀の順番はまん中あたりだ。

隣の列が次々に席を立つが、まだ教師は名前以外の声を発しない。二列目が済み三列目に入る。

左隣の男子生徒が、がっかりした様子で席に戻ってくる。隣をすぎて教壇に向かう生徒は緊張した面持ちだ。

「成重」

名前を呼ばれて資紀も席を立った。生徒たちは教師から渡される紙片を見て、それぞれ残念そうな顔をしたり、ほっとした表情を浮かべたりしている。

試験の順位と点数が書かれた紙片だ。

点数には自信はあるが順位はどうだろう。

資紀は目を伏せたまま短い列の後ろについて順番を待った。前回は三人僅差で三位だった。学級に二人、飛び抜けて賢い男がいて、だいたいいつも彼らか資紀の誰かが一位だ。

自分の番が回ってきた。教師が薬の包み紙くらいの紙片を差し出す。順位を見るより先に教師が言った。

「返り咲きだな、成重。これからもその調子で」

「……はい」

教師の言葉に教室がざわめいた。壁際のほうで、ばん! と激しい音がする。音の方向を見ると前回一位だった男だ。悔しさのまま手のひらで机を叩いたらしい。

周りの男が彼を宥めていたが、彼は激しい視線で資紀を睨んでいた。資紀はそれを無視して静かに席に戻る。彼の負けん気の強さには恐れ入るが、自分にも負けられない理由がある。

資紀が椅子に戻ると、隣の席の男とその前の席の男が資紀をチラチラ見ながら囁いている。

「成重は、頭の出来が違うから当然だよな」

言い訳のような、資紀への冷やかしもまじった声だったが、資紀は心の中でその言葉を肯定した。

自分が天才ではないのを資紀はよく知っている。どちらかといえば真面目一辺倒で、閃きめいたものがないと自身のことを評価していた。天賦(てんぷ)がないから努力で補わなければならない。自分の天稟(てんぴん)の限界で諦めるのを許された彼らのように、資紀は脱落するのを許されていない。

資紀は成重家の嫡男だった。きょうだいは姉のみだ。

父は海軍士官で、家はひとつの村以上の小作を抱えている。成重家は自分の代で一人海軍士官を輩出しなければならなかった。家に一人将校がいるかどうかで村の名誉が違う。もっと賤(やま)しいことを言えば得る金子が違う。ここ九州には東北のような大きな飢饉は来ないが不作はある。そのときに小作を養えないでは地主の資格がないのだ。

海軍士官になるためには、江田島にある海軍兵学校に入らなければならない。毎年県で一人か二人しか合格しない超難関だ。村にも尋常小学校はあったけれど、そこに通っていては到底兵学校には入れない。受験に向けて資紀は隣町にある私塾に通っていた。勉学はもとより、教養と体育に優れていると評判の私塾だ。

兵学校の試験は、筆記試験さえ通れば多少は父の後ろ盾が利くかもしれないが、力不足で入学したら結局困るのは自分だ。受験に失敗するよりも、難関をくぐり抜けてきた心身ともに優れた男たちに、無様な姿をさらすほうが恥だ。父の顔にも泥を塗る。だから勉強も運動もできなければならなかった。

やがて終礼の時間を迎え、帳面の間に紙片を挟んで鞄に入れた。校門のところには生徒を迎えに来ている書生や女中が何人もいる。資紀はその前を通り抜け、駅へと向かう一団に交じった。

資紀は汽車通学だ。汽車を降り、駅を出ると馬を引いた厩舎番の男が迎えに来ていた。彼の父親も成重家の厩舎番で、成重(うち)が金を出してやると言ったのに、馬の世話に学問はいらないと言って息子をまったく学校にやろうとしない。息子もそれを不満に思っていないようで、馬をよく慣しよく世話をした。常に馬が清潔だった。目端が利いた質ではないが、口うるさい林という家人と違って無口なのも気に入っていた。

乾いた土の道に、かぽかぽと馬の蹄の音がする。

馬上で見上げる三月の空は、薄くのばした綿(わた)を置いたような巻層雲に覆われていた。白い太陽の周りには日暈(ひがさ)が光で円を描いている。雲の中にできた氷の粒が太陽光を反射させているのだ。《日暈、月暈は雨の前触れ》というように、理科の試験でこのあとの天気を問われたら《雨》と答えるのが正しい。

そんな易しい問題ばかりなら苦労はしないと、馬に揺られながら資紀は息をついた。

今回の試験、順位こそ一位だったが満点ではなかった。こんな調子では士官学校どころか私立中学さえ危ないのではないか――。ぼんやりと濁った未来を気重に感じてため息をつくとき、隣で手綱を引いていた男がふと空を仰いだ。資紀もつられて空を見る。雲の塊が太陽を遮り、雲間から光線が山のほうに差している。雲の間から、絹の反物を幾筋も山へ向かって投げかけたようになっていた。

薄明光線――太陽の角度が低くなると光が放射状に差すからあんな風に筋状に光が落ちる。ということはもうじき夕焼けになる時間か。

雨が先か夜が先か。資紀が光の角度を慎重に眺めていると、空を見上げていた男がぽつりと言った。

「やあ、きれいだなあ」

思わずのように漏れた声に、資紀はぎょっと彼を見た。彼は目を細めて天から地上に刺さる白い光の帯を見ている。

《美しいと思う》のを資紀は忘れていた。資紀は黙って唇を結びながら、そんな当たり前の感性を忘れていた自分が恥ずかしくなった。同時に頭の片隅で、今の空の情景を漢詩で示せと言われたときによい点は取れなかっただろうと、自分の迂闊さを悔やんだ。

資紀の母というのは、物語にある姫のような人だ。

資紀と同じ屋敷に住んでいるが、滅多に母には会えない。母は食事をひとりで自室でとり、自分は広間でとる。父が自宅にいるときは、資紀は父と一緒に広間でとるのだった。

幼い頃も母に抱かれた記憶はなく、側で遊んだ覚えもない。会うのは正月と盆の二度程度だ。ずっと日陰にいるせいか、痩せて血色が悪く、だが身繕いばかりは、文字通り一糸乱れず公家風に髪を結い、近所の誰も着ていないような、明るい色物の着物に身を包んでいる。

いつも屋敷の一番奥の間の、小間で三重に仕切られた襖の奥に、実家から連れてきた侍女と籠もっていて、滅多なことでは出てこない。

今日も資紀は帰宅してから紙片を持って母に会いにいった。多分出てこないだろうと思っていたが、父が留守なので、母に報告しなければ教師の指導に背くことになる。

広間で「誰か」と声をかけると、成重家の女中が出てくる。彼女に母に会いたいと告げると、いつも通りに彼女は、家の外から回って母の侍女に裏庭から会いにゆく。自分が呼んでも門前払いだ。おかしなことだが、これが母の実家では当たり前の行儀なのだそうだ。しばらくすると襖の前におつきの侍女が出てきた。白髪の交じったふくよかな女性で、能面のような顔つきだ。侍女は襖を守るように背にして、資紀と向き合って座る。資紀は用事を言った。

「学校から成績表をもらって来ました。母上に報告しなければなりません」

「うちが承ります」

いつまでも京訛りが強い口調で、冷たく侍女が言う。

「教諭から、両親のどちらかに必ず直接伝えよと言われました」

「お間違いのう、うちから確かにお伝え申します」

普段からこの調子だ。粘っても無駄なのは知っていた。しかたなく、資紀は青畳に紙片を差し出した。

「一番でした」

資紀は付け足したが侍女は関心がないようだ。表情を変えないまま紙片を両手の指をそろえて恭しく拾い上げ、着物の胸元にさし込んだ。

束(つか)ねた髪を背に垂らし、侍女は畳に手をついて深々とお辞儀をした。

「ありがとう、ごきげんよう」

そういって資紀を置き去りにしたまま、襖を開け、滑りこむように中へ消えてゆく。

黒い漆塗りの襖立てが合わさるのを資紀は眺めていた。甲斐がないことだと、今さら嘆くほうが愚かだろうか。

一番をとっても成重の子だから当たり前だと言われ、二番以下なら成重の嫡男ともあろうものがと罵られる。どちらでも罵られるなら楽をしたい気がするけれど、ときどき駅に見送りに来る小作たちの、期待に満ちた顔を思い出すと投げ出すわけにもいかない。

成重家が安泰である限り、彼らの田畑は毎年作り続けられるのだと安心させてやらなければならない。

――成重の坊ちゃんの優秀なんは村中の自慢じゃき。

うれしそうに言った老人の笑顔を思い出す。

《成重の坊ちゃん》。それが自分の名前だ。姓名ではなく生物の種類のようだ。己ではなく、母の子でなく家の子であり、小作たちの未来の地主だ。由緒ある旧家の跡取りで、成重家の十四代当主になる男だ。皮ばかり立派にできてゆくが、彼らは皮の中に資紀の心が詰まっているとわかってくれているだろうか。

そういえば、とふと資紀は思った。――彼らは自分が「資紀」という名であることを知っているだろうか。

資紀は一人きりになった座敷に立ち上がり、庭に面した廊下に出た。夕暮れは間に合わず、雨雲が空を暗く覆っている。小雨が降っていた。台所のほうでは慌ただしく夕餉の支度をする人の気配がしている。

雨香(うこう)をかぎながら座敷を出て書庫に入る。気象の本を持ち出した。

自室の机で本を開き、帰りに見た雲の名前や光線の理屈を確かめ、間違っていなかったことに安堵した。

最近夜が眠れない。以前は眠いのを堪えながら勉強し、試験の前は、何度も水で顔を洗いながら一生懸命徹夜もした。それは試験の前だけだったのに、試験に備える期間が長くなり、復習にも念を入れるようになり、そのうち試験と試験の切れ間がなくなって、今や試験が終わったばかりだというのにもう次の試験の勉強を始め、いざ眠ろうとしても眠れなくなっている。

今日もどうせ眠れぬのだろう。

布団に入って寝返りに疲れる不快さを思うと、布団に行くのも憂鬱だ。何となく本をめくり続けていると、星の解説に差しかかった。不規則に散らばった点を、線で繋いで図形のようにしたものが並んでいる。北の空に見える星座の並びを示した表だ。

――やあ、きれいだなあ。

夕方からずっと、彼の何気ない一言が胸に詰まってしかたがなかった。今夜満天の星を見上げても、自分にはこの教科書のようなただの図形にしか見えないのが資紀にはわかっていたからだ。

資紀の部屋は、屋敷の中程にある。玄関で大声で喋れば誰がいるかわかるくらいの場所だ。ある日、学校から帰宅して本を読んでいると、大きな話し声が聞こえはじめた。

玄関で何か揉めている様子だった。怒鳴り合うほどではないが、ほとんど言い合いだ。知らない男の声と、家の番頭をしている林(はやし)という男と、家で一番年配の加藤(かとう)という男の声がしている。

言い争う声は誰のものでも不快なものだ。すぐに収まるだろうと資紀は我慢していたがなかなかやみそうにない。

本を読む気が削がれて部屋を出てみた。玄関のほうへ歩くと声だけでなく会話が聞き取れる。

「いやそれはできません。何度も言いましたが、旦那さんは今お留守です」

「いや、それじゃ儂(わし)の顔が立たんのっちゃ。悪りぃけんが旦那さんに直接挨拶させてもらわんと、うちのじいさんも納得がいかんちゅうてな」

「しかし、おられんもんはおられんやろ? たとえ旦那さんがおったとしても、よそから来た人がいきなり挨拶なんか来ても、うちも困ります。旦那さんはお会いになりません。正月を待ってください」

「いやいや。やから林さんに頼みに来とるんよ。なんとかしてくれんやろうかっち頭下げよるんやろ?」

何やら挨拶の揉め事のようだ。

この家の仕事の半分は挨拶の関係で占められている。父が誰からの挨拶を先に受けたの、どの順番に挨拶をされたのが小作の間での優劣になるらしい。

林は渋い顔で首を横に振っていた。

「儂でもな、できることとできんことがあるんやけん、そんな無理言われても困るわ」

玄関口に立っている男はよほど林に食い下がったのだろう。普段資紀に対してさえ、できないと言いはじめたら取り付く島がない林にして押され気味だ。

終わりそうにないな、と思いながら、廊下の奥から玄関先を眺めると、不意に林が振り返った。

「あ、坊ちゃん」

呼びかける声に、安堵の雰囲気があったから資紀はしかたなく玄関へ向かった。客人をあまり邪険に扱って悪い評判を立てられるとまずい。父の留守中だから余計気をつかわなければならない。

資紀が玄関に行くと、客の男は手ぬぐいを両手に持ってかしこまりながら深々と頭を下げた。資紀も上がり口から離れた場所に一度立ち止まって礼をした。

勢いを得たように林が資紀に訴える。

「お勉強でお忙しいところにすみません、坊ちゃん。このかたが最近ご結婚なさったんです。その話は前々から聞いてあって、旦那さんからこのあいだ挨拶の手紙を預かって今渡そうとしたんですが、この家のおじいさんが直接会いたいっちゅうて」

「足腰が弱いんで、輿(こし)に乗せてきますから」

「こんなふうなんですわ」

林は男を向き直って投げやりな口調で言った。

「そんなに無理していただかんでもいいです。お気持ちだけ十分いただきます」

「だからそれやと、うちのじいさんの気が済まんっちいう話でな?」

えんえん続きそうな押し問答だ。林は父の代理、男は祖父の代理だ。お互い困る困ると言い合って話の出口が見えそうにない。

「成重さんのご都合に合わせるけん、どうかじいさんに会(お)うてくれんやろうか。もう奥さんでも誰でもかまわんから、とにかくご本家のかたが」

新妻を貰ったばかりとは思えないくらい困った顔で男は林に食い下がるが、多分無理だと資紀も思う。

母はあの通りだし、父が次に帰宅するのはいつの話になるだろう。なにやら大陸のほうで大きな事件があったということで、海軍の仕事がずいぶん忙しいと聞いている。帰ったら帰ったで、挨拶に講演にと地元で引っ張りだこな父だ。

なんと宥めたものかと資紀が考えていると、林と男がじっと自分を見ているのに気づいた。

「――坊ちゃんでもいいんですが」

男が言う。林も、ああ、と納得したような顔をした。

「俺が、ですか」

林が反論しないから資紀が問い返すと、男は光を見出したような安堵の顔で「ええ、ええ」と言いながら何度も頷いた。

「坊ちゃんに見ていただけたら、家内もじいさんも喜びます」

「ああそうですわ。それがいい」

林も喜んでいる。

誰でもいいとは確かに言ったが、本当にそういうものなのだろうか。

成重という名字なら、赤子でも犬でもいいのかもしれないと資紀は呆れたが、真実はそんなものかもしれなかった。

玄関に来ていた男はすぐに帰った。林からさっきのことについての簡単な説明を受けた。聞くところによれば男は最近、隣町から嫁を迎えたそうだ。

小作の家に来た嫁は小作だ。新しい小作として、地主に挨拶にゆくのが常識だという男の父の理屈はわかるが、ほどほどの迷惑ですむ範囲で収めるべきだと資紀は思う。

現在、父は留守だ。父は最近海軍で昇進し、大きな役目を任されてたびたび東京へ出向く。男の家が嫁を迎えたのも父が留守中のことだったから、祝いを贈り、お返しに内祝いの品を受け取った。さらにそれの礼として嫁を披露しにくると言うものだから、林が断ったらしい。

せっかく来てもらっても、父は不在で母は人に会わない。腰の悪い老人をわざわざ輿で運んできて、林の応対を受けても甲斐がないだろう。だがその家の老人が許さないそうだった。跡取り息子が嫁を迎えたのに、地主に挨拶を欠かすとは何事だと激怒しているらしい。そこまで言うなら成重のほうは、不在を承知で挨拶に来てもらってもかまわないのだが、そのご老人が老齢で、はばかりに行くのがやっとの有様らしいというのだった。

とにかく成重の誰かに嫁を見てもらわなければ安心して暮らせないとまで言い出すものだから林は困っていたらしい。

結局、加藤が、父が電話で話した礼状の内容を書き取り、資紀がそれを持って挨拶に行くことになった。常日頃から小作の顔は見知っておけと言うのが父の教えでもある。

赤子の頃から成重の嫡男として自覚を持って育った身だ。家の事情や行儀は十分心得ているはずだが、十歳の自分が世間から見ればまだ子どもであることも資紀はわかっている。

翌々日のことだ。学校から帰ったあと、その家を馬に乗って訪問することになった。成重家には二頭の馬がいる。両方栗毛で濃い色の馬が父の馬だ。農耕馬ではない脚の長い馬で、長い距離を速く走る。

一昨年から手綱を引かれず乗れるようになり、最近は遠乗りをしてもあまり馬を疲れさせなくなった。挨拶も一人で大丈夫だと言ったのだが、父の名代なのに供もつけずに他家を訪れるのも粗末なことだし、夜駆けは危ないと林が言う。父がいない間に資紀に何かあったら責任問題だと思っているのだろう。

馬引きの男に頼むとすると、彼は徒歩だから、よけいに帰宅が遅くなってしまう。学校を早退してはどうかと林は言ったが、同級生に少しも勉強で後れをとるわけにはいかなかった。今度は林と資紀が押し問答になり、資紀が何とか林を納得させる案はないかと思っていたところに、馬に乗った警邏(けいら)中の警察官が通りかかった。

彼に相談すると、どうせ普段から町の見回りをするのだから時間を合わせて資紀の警護をしてくれると言った。彼自身もまた職務上、新しい住人を見ておきたいと言う。好都合だ。

「そうですなあ。旦那さんのお文(ふみ)を、成重家のご嫡男がお持ちになったら納得もするでしょう」

ことの経緯を林から聞いた警察官は、気の毒そうな苦笑いで資紀に言った。

林は、警察官を警護につけるという格好が気に入ったらしく、誇らしそうに資紀を家から送り出した。

日暮れ前の町を通って海のほうへ向かう。

「迷惑をおかけします」

資紀が言うと、隣の馬の上で、髭の生えた鼻の下を擦りながら警察官は「造作のないことです」と答えた。

「綺羅、星のごとくと名高い坊ちゃんがいらしたら、迎えるほうもそれはそれは誉れでしょう。それに、住民がうまく暮らすのは治安に繋がります」

小作との関係を円滑にしたい成重と、住民が平穏に暮らすことを願う警察官の利害は一致するというわけだ。

資紀の訪問先は海際のほうにある村の一軒で、資紀の家からはかなり遠い。川の上流から河口へ向かう道沿いだ。住所(ところ)は隣村になる場所だった。

目的の家を訪れてみると、粗末なりにも正月のような準備がなされていた。玄関の不自然な位置に座布団が二枚重ねにされ、その隣には、奇妙なことに高槻の上にお茶の入った湯飲みが乗せられている。急須にも屠蘇器のような紙垂(しで)が飾りつけられていた。

資紀は問題の老人に挨拶の口上を述べ、父の伝言が書きつけられた封筒を丁寧に渡した。老人は喜び、若い夫婦はほっとした表情だった。成重本家の人間なら誰でもいいというのは嘘ではなかったらしい。子どもの自分を恭しく扱い、格式ばった言葉で挨拶をする。確かにこれなら父でなくともいいだろうと資紀は思った。黙って座っておけば彼らは紋切り型の挨拶の文言を唱えて頭を下げて満足する。

あらかじめ断っておいたにも関わらず夕餉をと誘われたが、名代だし警察官を待たせていると言って断り、挨拶をすませて小さな家を出た。

役目を終えてほっとすると同時に、ふっと背中の支えが外れるような心地を資紀は覚えた。父が父でなくてもいいように、将来もやはり自分は自分でなくともかまわないのかもしれない。

自分がどれほど努力しても、立派な地主になろうと仁徳を鍛えても、彼らは資紀(じぶん)ではなく、資紀の実力ですらなく、資紀を通して見る、『成重家』という実体がないものを心の拠り所に思うのではないか――。

資紀が乗ってきた馬と警察官の馬の周りに、遠巻きに小さな人垣ができている。近所の子どもとその母親たちだ。脚の長い馬が珍しいのと、次の地主を見ておきたいと思うらしく、馬で出かけるといつもこんなふうに人が集まってくる。

「子どもを下がらせなさい。成重さんがお帰りだ」

十分な距離があるのに、威厳を出すためか大きな声で警察官が言う。警察官の馬が軽く嘶(いなな)くとざわめく声が上がった。

資紀はみんなに見送られながら、馬にまたがり警察官の先導でゆっくりと歩き出した。

子どもに資紀を拝めと言っている母親のささやき声が聞こえる。勉学の成績がいいという評判が立っているらしく、資紀の芳(かんば)しさにあやかれるようによくこんなふうにされる。

資紀は心中で苦々しかった。彼らは自分や父に憧れると言うが、引き替えるものの大きさを知っているだろうか。

勉強に費やす時間は少しも惜しくなかった。同級生の自由な暮らしぶりを見ても、成重の嫡男である故の我慢や堅苦しさも、誇りと引き替えだと思えば大した苦痛でもない。

だが空の一件以来、たびたび考えるのだ。努力をするほど心が劣ってゆくのではないか。知識を得るほど資紀の気持ちが削れてゆくような気がして恐くなる。もしかしたら自分が気づかないうちに、立派な嫡男の皮と引き替えに、中味が砂のようにどんどん流れ出ているのではないか。

そう考え始めると理不尽な気がした。だいじな誰かのために、あるいはただ一つの強い目標のために大切な何かを失っているならまだしも、家とか小作たちだとか村の名誉だとかいう漠然としたもののために、資紀は自分の何かを消耗している。それが間違っているとは思わない。だが無性に寂しいのだ。自分ばかりが失って損をしているような気がしてくる。あるいは無数の微生物に、気がつかないうちにじわじわと分解されてしまうような妄想まで沸いてくる。いや妄想ではない。気がつかないうちにほら、心がこんなに減っている――。

瓶に入れた水を振って残りを確かめるような気持ちで考え始めると、本当に水音は微かにしか聞こえないような気がする。

不安にたまりかねて資紀は空を仰いだ。

月があり、黒い帳に白い点が無数にある。

資紀は息を止めた。ああ、と声を上げないのがやっとだった。こめかみに手をやるのを手綱を握りしめて堪える。馬上の姿を崩すのは行儀が悪い。

北極星という名の点が見えた。それから一番近いのがイルドゥン、ウロデルス、アリファ・アル・ファルカダイン、アンワル・アル・ファルカダイン、フェルカド、コカブ。メラクとドゥーベの距離を五つ分たどると北極星に当たり、カシオペア座が画く対角の点から五つ分たどるとまた北極星に行き着く。ドゥーベは一.八等級、アリオトは一.七等級、他は軒並み二等級で、いちばん暗いメグレスは三.四等級。全天で一等級の数は二十一個。目に見える一番小さな六等星まで数えると八千五百あまりの星々が、空に、決まった形に並べられたまま回転する。

空が自分を責めているようだった。すべての星が自分の名前を答えろと言っているようだ。自分の心の中で星は光らない。万年筆で打ったただの点のようだ。あるはずのない線が闇夜に黒々と浮かんで見える。光るのを待っていても、もう二度と資紀の目に星は輝くことはないのではないか。

星のようであれと父は言うけれど、資紀の心の中がどんどん光を失ってゆくのがわかる。

苦しかった。すべてが灰色で重々しいばかりだ。己の位置すらわからない。必死で自分を磨き続けているけれど、磨きすぎて自ら輝きを削り落とし、地肌が剥き出しのガサついた石のようになってしまうのではないか。

「たいそうな喜びようでしたなあ」

カンテラを馬の横に灯した警察官が資紀の不安も知らず、暢気(のんき)なことを言う。

自分の手柄のように威張っている警察官が胸を張って騎乗しているのを見て、資紀は目を伏せた。虚しいと彼に訴えても理解されないだろうことはわかっている。気を取り直して手綱を握り替えようとしたとき、ふとどこかから泣き声のようなものが聞こえて資紀は顔を上げた。

あたりは一面夜の田だ。反対側は海だった。

家の灯りはどこにも見えない。微かな波音が聞こえる。海のほうは低い堤防になっていて、下は砂浜のはずだった。

波音と、ざわざわと松を風が通る音の間に泣き声がする。

わあん、わあん、と大泣きを数回繰り返してはひいひいと掠れた声を上げている。

甲高い声だ。どこかの家の赤ん坊だろうかと思ったが、あまりにも必死だし、どう耳を傾けても浜の方向から声がする。

「誰かの泣き声がします」

聞こえていないらしい警察官に資紀は言った。

「こんなところでですか?」

警察官は眉を顰めながら、手を当てて耳を澄ます仕草をしたが、わからないような顔でまた資紀を見た。資紀は頷き返した。

「ええ、ほら、まだ泣いています」

こんなに響いている。にいちゃん、にいちゃん、と子どもの声は繰り返す。

「こんな時間にですか? どっちからですか? 気味が悪いですな」

真っ暗なのに額に手をかざして見当違いの畑のほうを見やるから、資紀は「あっちです」と言って浜のほうを指さした。

「海のほうから?」

「ええ。幼い声のように聞こえます」

警察官は怪訝な顔をするが、泣き声はまだ聞こえている。

「しかしこの辺りは何もありませんよ? 猫か何かじゃないですか?」

警察官はそう言いながら資紀の馬を下がらせ、指さすほうへと先になって向かっていった。後ろをついてゆくと、いよいよ堤防の前に差しかかる頃になって警察官が言う。

「――やあ、本当です。なにか聞こえますな」

堤防の向こうは海だ。月と星が映り込んだ海は銀砂を撒いたように輝いている。

満ち潮だ。遠くから覗くかぎり、浜は波で狭まり、いくらの幅もないように見えた。

「にいちゃあん。――わたるにいちゃん……!」

もうはっきりと言葉が聞こえた。か細くて悲痛な声だ。

警察官は堤防の側に馬を寄せ、ランタンを砂浜のほうに翳しながらゆっくりと馬を歩かせる。いよいよ泣き声が近くなったところで警察官は馬を止めた。彼は軽く嘶(いなな)く馬の上から身体を乗り出すようにして堤防の下を覗き込んだ。

「子どものようですな」

「こんなところに?」

この下は本当に砂浜だ。あたりも真っ暗だった。

こんな時間に子どもが一人でいるなんて考えられない。資紀も身体を倒して堤防の下を見ようとするが、光が届かず砂浜は闇ばかりを湛えている。

「とにかく見に行こう。海に溺れているのではないのか」

「いえ、水はまだもう少し向こうに」

警察官は胸元から取り出した懐中時計を見た。月の様子から考えれば、そろそろ満潮(まんちよう)の時刻だ。

「急ごう」

「はい」

堤防の切れ目を探して馬を走らせると、少し先に、浜に下りる細い坂道があった。

「坊ちゃんはここでお待ちください」

「大丈夫だ」

資紀の馬は、若いが大人しく賢い馬だ。自分さえしっかり手綱を引いてやれば闇の中でも慎重に坂道を降りる。

警察官に続いて小刻みな足並みで坂道を下りた。資紀の馬が砂浜に降りると警察官はランタンを掲げたまま子どもの声が聞こえた方向へ馬を歩かせた。資紀もあとを追う。波打ち際が近い。

「誰かおるのか!」

浜の岩陰に向かって警察官は大声で呼びかけた。すると数秒静かになって、そのあと返事のようにひいひいとした声が返ってきた。すぐ側だ。岩場に見えたものは廃材のコンクリートを積み上げた瓦礫だった。そのすぐ側にうずくまるものが掠れた泣き声を上げている。資紀は警察官を見た。

「やはり子どもか」

「そのようでありますな」

警察官は馬を降りた。砂浜を勢いよく歩いてゆく。資紀も馬から降りた。

大人の身長より高く積み上げられた廃材の山の影から声がしているようだ。足元は砂。その側から声がする。そんなところに身を寄せていては潰してくれと言っているようなものだ。

下敷きになっているのではないかと急いで近寄ってみると、五歳くらいの男の子が瓦礫の横にしがみつくようにしてしゃがみ込んでいた。

坊主頭に単(ひとえ)の着物。帯は後ろに蝶結びで、まだ守(も)りのいる年頃のようだった。ランタンを掲げて顔を見ると、鼻水を垂らし、顔を砂だらけにして泣いている。

警察官は瓦礫の山を気にしながら幼児の隣まで行って身体をかがめた。ランタンで子どもの身体をあちこち照らしている。そんなことより、その子を連れて早く瓦礫から離れろと資紀が言おうとしたとき、警察官が資紀を振り返った。

「右手が挟まっているようですな、坊ちゃん」

子どもは瓦礫の端に手を突っ込んだ形で動けなくなっているらしい。

「なんとかならないか」

なぜそうなったのかはわからないが、海風にすらぐらぐらと揺れている瓦礫を見れば、崩れるのも時間の問題だ。早く子どもを助け出してやらなければ。警察官は思案げな顔をした。子どもの手を引き抜けば、その弾みで瓦礫が崩れそうだ。

「もう一人、上の瓦礫を押さえる男がおりましたら、どうにか動かせそうですが」

「俺が押さえていよう」

「坊ちゃんはおやめください。小官が叱られてしまいます」

資紀が瓦礫に近寄って、上のほうに手をやりながら答えると、警察官は慌てた顔をした。彼の任務は自分の護衛だ。資紀が怪我をすれば警察官が責められる。だが資紀が無事なら何を言われることもない。

「俺が黙っていればよいことだ。さあ」

目の前で子どもが危険に晒されているというのに、見ぬふりをしては、もしも子どもが助かったとしても、自分を恥じて明日から生きてゆける気がしない。それに、ふと心の中で泡のように浮かび上がる言葉が呟くのだ。

成重の嫡男が死んだと嘆く者は大勢いても、成重資紀という男が死んだと泣く人など誰もいない――。

そのときだ。

「――ゆき! ゆき!」

砂浜の向こうのほうから走ってくる姿があった。少年の声だ。今までか細く泣いていた子どもが、急に鋭い声で泣き叫んだ。

「わたるにいちゃん! だいにいちゃん!」

砂浜をかけてくる少年の影はふたつ。年長の兄弟らしい。

警察官が威嚇のような声で誰(すい)何(か)した。

「誰か!」

警察官の前まで駆け寄ってきた二人は、はあはあと肩で息をしていた。資紀よりずいぶん年上に見える、年長のほうの少年が言った。

「子安(こやす)の琴平(ことひら)です」

「……おお、学者先生んとこの子か」

警察官は彼らの素性を知っているらしい。力の抜けたような声で答えた。ほとんど大人のように見える兄は言った。

「はい。いちばん下の弟が、浜辺で岩に挟まれて動けなくなったと聞いて、飛んできました」

警察官は厳しく彼らを睨んだ。

「こんなところで何しよったんか。子どもを一人で浜辺で遊ばせたら危ないんはわかっちょるやろうが」

「すみません、目を離した隙に」

警察官の声が怖いのか、また「ゆき」という名らしい子どもは、わあ! と泣き声を上げた。

「恥ずかしいけん泣くな! 男んくせに!」

「やめんか、恒(わたる)」

小さいほうの兄がげんこつで子どもの頭をこづくのを、大きいほうの兄が止めているのを聞きながら、資紀はあたりを見回した。誂えたような木材が落ちている。資紀の視線に気づいた警察官は、木材を拾い上げて兄弟に命じた。

「これを梃子(てこ)にして、儂らが押さえとるあいだに、下の坊(ぼん)、弟を引っ張り出せ」

「うん」

男が木材を持ち、大きいほうの兄が積み上がっているコンクリートを押さえる。

「できるだけ遠くに引っ張れ、恒」

「わかった」

子どもの両脇を抱える小さいほうの兄が頷く。腕を抜けば即座に瓦礫は崩れる。少しでも長く瓦礫を支え、その間に少しでも遠くまで逃げなければならない。資紀も子どもの脇に手を差し込んだ。

「坊ちゃん」

やめろと諌める警察官を資紀は睨みかえした。今は、どこの子どもであるかなど関係がない。強風が吹いたらここにいる全員が潰されてしまうかもしれない。

「お気をつけください」

警察官は諦めたような顔をして、棒きれを瓦礫の間に差し込んだ。

「せえの!」

警察官がかけ声をかける。隙間に挟んだ棒を下に捏ねつけると子どもの腕が抜ける。

「よし!」

資紀と下の兄は声を出して、一気に子どもの両脇を抱えて波打ち際まで逃げた。

全速力で遠ざかり、ザブザブと白くあぶくを立てるところまで海に入ると、大きいほうの兄が「くずれるぞ!」と叫んだ。彼は瓦礫の山を押し、人のいる反対側へと崩れさせる。瓦礫はひとつひとつが大きく、間に挟まっている錆びた鉄をへし曲げながら、ごろごろと雷のような音を立てて砂浜に崩れた。

さすがに資紀もゾッとした。あれの下敷きになったら大人だってひとたまりもない。それにいつの間にか波打ち際はずいぶん側まで来ていた。あと半時も気づかなかったら子どもは溺れ死んでしまっていただろう。

間一髪だ。ほっと息をつきながら壊れた瓦礫を見ていた資紀は、ふと、足元を見た。波が撫でる砂浜に子どもがへたり込んでいる。

子どもはそろそろと資紀を見上げ、今度は兄を見上げ、警察官と大きいほうの兄を順に見回してから、また「わあ」と声を上げて泣いた。隣に立っていた恒という兄は「おまえが言いつけを守らんきじゃ!」と怒鳴って子どもを小突いた。

大きなほうの兄がほっとした表情で警察官に頭を下げている。事情を説明しているようだ。

ともかく大怪我はなさそうでよかった。殴られた頭に手をやりながら泣いている子どもを見下ろし、資紀が息をついたとき、資紀はこちらに視線が向けられるのに気づいた。

「――それならそちらは……」

大きいほうの兄が資紀を見ている。警察官が威張って言った。

「成重の坊ちゃんじゃ。ようお礼を言わんと」

その言葉を聞いて兄弟が驚いたような顔をする。資紀は残念な気持ちになりながら彼らの視線を受け止めた。子どもを助けてほっとした純然な気持ちがくすんでしまった気がした。《自分》が子どもを助けたかった。成重の長男ではなく、通りすがりの、ただの自分が。なのに警察官が名乗ってしまったばかりに台なしだ。

大(だい)は資紀に歩み寄り、深く頭を下げた。中学生くらいだろうか。それとももっと年上だろうか。ずいぶん落ち着いた大人びた態度だ。

「ありがとうございました。おかげで弟が助かりました」

「子どもを助けるのは当然だ」

だから成重の息子であることなど関係なかったはずなのに、なぜ警察官はこんなにも口が軽いのだろう。

「あ、あの、坊ちゃん。旦那さんや奥さんには、くれぐれも黙っててくださいよ」

口止めをするように言う警察官の言葉が余計に煩わしい。子どもの無事を喜ぶ自分の気持ちに水を差す。資紀は曖昧に頷き、子どもに歩み寄った。

子どもは上の兄に手を引かれ、波打ち際に立たされるところだった。海水に浸ってしまった裾を手ぬぐいのように絞られているのが幼児らしい。

おとなしい顔立ちの子どもだった。膨らんだ頬の間にある唇がぷくぷくとしているのがいかにも幼く、その唇が夜目にも色を失っているのが痛々しい。

資紀は軽く肩をかがめ、叱るようにならないように気をつけながら子どもに問いかけた。

「何をしていたんだ。危ないじゃないか」

こんな時間にこんな小さな子どもが一人で海にいるなんてあってはならないことだ。ことによっては彼の両親を叱らなければならない。

うっ、うっ、と、しゃくりを上げながら子どもは答えた。

「ヤッ、ヤドカリと、かいを、ならべて、あそんでたら、ジャノヒゲのみが。なかにはいって、とろうとしたら、てが……てが、ぬけなく……う」

「ジャノヒゲぇ!?」

顔を歪めて子どもの頭を殴りつけたのは、またしても下の兄だ。

「おまえ、海でジャノヒゲなんか取りよったんか!」

怒鳴られてまた子どもはわあん、と泣いた。子どもはしゃくりの間からなにか言い訳めいたことを言っているが資紀にはわからない。ジャノヒゲとは庭によくあるあの草の実だろうか。しゅっしゅっとした下草で、生い茂る龍の髭のような葉を指で掻き分けると隙間に青い玉の実が成っている。

暗闇に隠れた青い玉。星を探し当てるようなおもしろさがあるのは資紀にもわかる。

「ちが……。いえのにわの、ふくろにいれて、ならべよったら……」

「この馬鹿が!」

要領を得ない子どもの言い訳に、また兄が拳を振り上げる。ひいと細い悲鳴を上げて怖がる子どもの頭上に資紀は手を翳した。兄は不服そうな目で資紀を睨んだが大人しく拳を引く。きんかんの砂糖煮のようにぐじゅぐじゅに泣いている子どもは、潰れてしまいそうなくらいしゃくりを上げている。

よくもこんなに懸命に泣けるものだ。自分の子どもの頃でさえ、こんなに泣いたことがあっただろうかと改めて思い返すほど、見事な泣きっぷりだった。

資紀は砂浜に片膝をつき、肩を屈めて子どもを覗き込もうとしたが、彼が顔を上げたのでその必要はなかった。

子どもは泣くのを忘れたようにびっくりした顔をして自分を見ている。泣くよりそれがいいと思いながら資紀は優しく尋ねた。

「ジャノヒゲか」

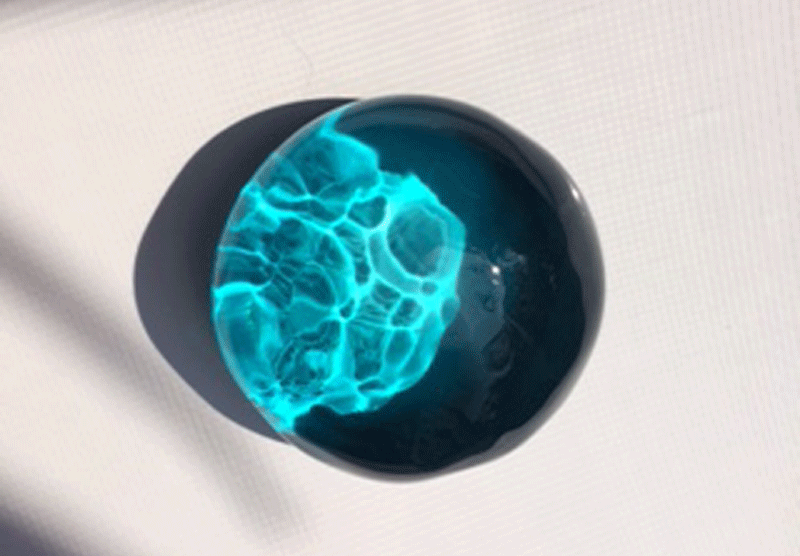

岩の隙間に転がしてしまったのか、岩の隙間にジャノヒゲが生えていると思ったのか。ふと思いついて資紀はポケットから巾着を取り出した。絞るところの紐止めにガラス玉が通っている。金粉の散った青いトンボ玉だ。星空のような風情が気に入っていた。

なんとかして子どもが泣くのを止めてやりたかった。気泡の入った青いガラス玉で、中に散らされた金粉が天の川のようだ。これなら子どもも気に入るだろう。資紀はベルトに止めていた腰のポーチから短剣を抜き、巾着の紐を切ってガラス玉を抜き出した。

紅葉のように広げられた、子どもの柔らかい手にぽとりと落とす。

「今日はこれで辛抱せよ。もう泣くな」

これ以上泣くと弱ってしまいそうで心配になる。

子どもはトンボ玉を見つめ、ぎゅっと握る。その手の甲に赤い筋を見つけ、資紀は続けてポケットから白いハンカチを取り出した。微かに血が滲んでいる。

「擦り傷があるから帰って手当てをするがいい」

あまりひどくはなさそうだが岩場の傷だ。消毒をしたほうがいい。

資紀は子どもの手を取り、ハンカチで押さえてやろうと手の甲を上に向けさせた。すると傷でも汚れでもない黒い点が、小さな手の甲いっぱいにちりばめられている。不自然なくらいはっきりした点だ。

「灸(やいと)の痕か」

眉を顰めて資紀は訊いた。同級生の手首に黒い点を見たことがある。夜泣きをしたり癇癪を出すと据えられる灸(きゅう)のことだ。それにしてもこんなにたくさん、と怪訝に思う資紀に、子どもは首を振った。

「……ううん。ホクロ」

言われてよく目を凝らせば、火傷の痕のようではない。墨が跳ねたような滑らかな点が自然に皮膚に染みていて、引き攣れなどはどこにもない。

ぎゅっと握った小さな手の甲に、七つもホクロがあるとなぜだかどきっとする。上にふたつ下にふたつ、まん中に斜めに三つ。見覚えがある図形に資紀は呟いた。

「オリオン座のようだな」

こんなものまでが自分に勉強をしろと突きつけてくるのだろうか。オリオン座が何か、説明してやる気にもなれない。子どもはどうせ知りもしない。寂しい自分の心など誰もわかるはずがない――。そう思った資紀の目の前で、子どもはぱっと顔を上げ、嬉しそうに資紀を見た。

「うん。まんなかのみっつを、みぎにたどると、シリウスがある」

「……《シリウス》?」

狐につままれたような気分で資紀は子どもを見た。《シリウス》と、確かに子どもは言ったようだった。……こんな子どもが、シリウスと?

会話を聞いていた警察官が口添えをした。

「その子らの父親は、天文学者です。東京大学の天文台で、海軍のこうくうこうほうの研究をしとります」

聞き間違いではなかったのだ。子どもは星空を知っている。子どもの目が輝いて自分を見る。重要な秘密を知っている数少ない仲間に出会ったときのような瞳だ。鳥が、はぐれた仲間の群れを見つけたときのような必死さを滲ませた、嬉しそうな目だった。資紀も何となく嬉しくなって頷いて、子どもの手の甲を改めて見つめた。

ふくよかな手の甲には、こんな小さな面積の上に、よくもこれほど美しく並んだものだと感心するような黒点が星座の形を成している。

資紀は人差し指を出し、そっと子どもの手の甲のホクロに触れた。

左上から右上へ。ペテルギウス、これがベラトリクス、ミンタカからアルニラム、アルニタク。砂時計のような形を辿ってまん中の三つを撫で、下のふたつに触れる。途中で資紀はふと気がついた。

「……本当だ。だが、シリウスは左側で、この三連星も傾きが逆だから、このホクロを辿ってもシリウスには行き着かないな」

みごとにオリオン座の形だが、よく見ると星全体の傾きが逆だ。右下がりのまん中の点が左下がりになっている。四角の星の左右の傾きも裏返しだ。

だが子どもは余計嬉しそうな顔をして身を乗り出して言う。

「海に、うつしたらちゃんとなるって、とうちゃんが」

「海に?」

意外な言葉に資紀は驚き、気づいてあっ、と心が光るのを感じた。まったく裏返しの星座だが、海面には本当の星座のように輝くに違いなかった。この星を海に映せばシリウスが見つかるというわけだ。

夜空でいちばん輝く星、シリウス。この小さな裏返しの星が導き出す、秘密の光だ。

「おれのてはテンキュウギだって」

幼い舌っ足らずの声が言うのに、不思議なくらいわくわくした。思わず資紀は頷いた。

「星空を映す海の球か。いいな」

そう思うと、黒いホクロが今にも輝き出すように見える。資紀の胸の中ではすでにはっきりとした光を放っていた。子どもは急いで言葉を継いだ。

「だから、だからジャノヒゲにも、いつか星がうつるから、だから」

言いかけた子どもの腕に後ろから手が伸びた。上の兄だ。背後から子どもの襟元を押さえて静かに引き寄せる。彼は申し訳なさそうに資紀に説明した。

「すみません、聞きっ囓(かじ)りです。うちには今、天球儀はないんです。父が東京に持っていってしまっていて」

そういうことかと思ったが、ちっとも残念に思わなかった。資紀の胸の中で裏返しの星は今も強く光って見える。資紀は兄にかまわず子どもに囁きかけた。

「その球にもいつか星が映ろうか」

珍しくそんな想像までしてしまう自分に楽しくなりながら子どもに訊くと、子どもは握りしめていた手をほどき、トンボ玉を見たあと、またきらきらした目で資紀を見てはっきりと頷いた。

「うん。おおきいから、ジャノヒゲよりももっときれいにうつるよ」

「いいかげんにせえ、ゆき!」

勢い込んで言う子どもの頭を下の兄がまた殴る。その呼吸がなんだか妙に絶妙で、憐れなのかおかしいのかわからないのが、なおおかしい。彼らはいつもこんなに騒がしいのだろうか。星を映した手を持つ彼は、いつもこんなに賑やかな家族に囲まれているのだろうか。

兄がもう一発おまけとばかりに子どもにげんこつを振り上げる。資紀はもうやめておけと、子どもの頭に軽く手をかざして彼を庇った。

そこに手を伸ばしてきたのは上の兄だ。兄は子どもを殴らず、そのままお辞儀の形に下に押し込んで、彼も一緒に資紀に頭を下げた。

「本当にありがとうございました。成重さんが通りかからなかったら、俺たちだけでは弟を助けられなかったかもしれません。父はただいま不在ですから、明日、改めて母とお礼に上がります」

「礼には及ばない。用事も済んだあとだったから」

よそよそしく聞こえる彼の丁寧な言葉が寂しい。子どもと引き離されるような気がした。急に現実に戻されたようだったが、まだ星の煌めきが胸一杯に残っている。

こんな高揚は何年ぶりだろう。興奮とも違う、さやさやと胸を満たすこの輝きの名は何というものだっただろうか。この子どもなら知らないだろうか。この子どもなら星の破片のような気持ちに名前をつけてくれないだろうか。もっと先ほどのように星の話をしてほしい。

資紀が子どもに話しかけようとしたとき、今度は女の声が聞こえてきた。

「ゆき! ――ゆき!」

「かあちゃん、ねえちゃん!」

子どもが叫んだ。遠い場所から行灯(あんどん)の小さな光がこっちに近づいてくる。橙色(だいだいいろ)の光がふらふらと浜辺の坂を下ってきた辺りで、姿が見えた。母親と姉のようだ。

上の兄が大きく手を振る。

「母さん! こっち!」

「ゆきは!?」

母親が離れた場所から悲愴な声で問うた。

彼女は髪が乱れるのもかまわず一心不乱に走りながら、息せききりながら尋ねる。

「ゆきは。ゆきは怪我しとらんの? ゆきは」

「無事だよ」と上の兄が答える間に、母親の横をすり抜け砂を蹴りながら姉が走ってくる。十くらいの姉は、子どもを見るなり飛びついて、わあん、と泣き声を上げた。

「ゆき坊(ぼう)のばかあ。ばかあ!」

子どもを抱きしめ、腕を揺すって泣いている。

なんども砂で前のめりになりながら、深い雪の中を歩いてくるように母親が近づいてきた。母親が手を伸ばすと、子どもが泣きながら母親に飛びつく。兄たちがそれを見守っている。

母は小さな子どもを抱きしめて、ぼうず頭を撫でていた。姉も泣きながら子どもの袖を握りしめている。

この小さな星の主は、彼らにとっても宝物なのだ。資紀に輝いたように、あまねく光るやわらかい星なのだ。

満足し、そして寂しかった。

自分が助けたのに、彼は家族の中に戻っていってしまう。彼を家族へ返すのが惜しくなってしまった。

とは言え連れ去るわけにもいかず、このまま彼らが子どもを連れ去るところを見れば余計寂しくなるのだろう。

助けただけだ。赤の他人だ。泣きながら抱きあう家族から資紀は目を逸らし、警察官を促した。

「行こう」

ずいぶん時間が経ってしまった。焦れったそうに様子を見ていた警察官も走って馬を引きにいった。二頭の馬は海を怖がるように寄り添って防波堤の側まで行っている。資紀が警察官を追おうとしたとき、背後から大きめの声がした。

「成重さんが助けてくれたんよ」

礼を言いたそうな気配があったが資紀は聞こえないふりをして馬に乗った。母親が遠くから頭を下げている。砂浜を嫌がる馬が、小さく何度も声を立てて首を振るのに気を取られるふりで、資紀は手綱を握った。

「蔵山天狗(くらまてんぐ)もシャッポを脱ぐような大活躍でございましたな、坊ちゃん」

隣に馬を並べた警察官が興奮気味に言うが、資紀は寂しさを堪えるのに精一杯だった。

坂を上がる途中、まだあの場所にぽつりと行灯の光が灯っているのが見えたが、資紀はそのまま馬を進める。

せめて煌めきを胸に収めたまま、この浜辺を去りたかった。

警察官の先導で、資紀は馬を歩かせていた。早駆けの軽快な揺れが資紀を揺さぶるたび、心の中の星屑が、さやさや揺れて音を立てる。

何とかして、この光を胸にとどめる方法はないだろうか。資紀は呼吸で漏らすのも惜しい気がして考え続けていて、ふと夜空を仰いではっとした。

オリオンが輝いているのが見えた。

線に繋がれた記号などではなく、幽(かそけ)き光の棘をはやす、音も無く輝く星の光が。

帰宅してから少々の騒ぎになった。案の定、家では帰りが遅いと心配していたらしい。騒ぎが本格的になったのは、警察官が自慢げに資紀の行動を報告してからだ。林は警察官を「護衛の責任を何だと思っておる」と怒り、林が一人で騒ぎ立てたのだった。だがそれもいつものことだ。林には父に報告してまで大騒ぎにする度胸はない。林はただ資紀の世話を焼く家人の筆頭として、警察官がそういう輝かしい場面に立ち会ったのが気に食わないだけだ。結局すぐに「さすが坊ちゃん」というところに落ち着いた。これもいつものことだった。

月光が白々と、窓枠の形に畳を四角く切り取っている。

資紀は、布団に入って自分の右手を天井に翳してみた。見慣れた手の甲だ。あの子どもの手よりは指が長くて大きい手だった。

小さな小さな手の甲だったと、資紀はあの子どもの手を思い出した。自分よりずっと小さく、やわらかく骨も入っていなさそうなふくよかな手だ。擦り傷の入った膜のような薄い皮膚にはっきりと打つ、七つの点もありありと思い出した。記憶の中で、裏返しの星の輝きはますます強くなってゆくばかりだ。

帰りの夜空に見た星を美しいと思った。胸一杯に新鮮な空気を吸ったときのようだった。星座も忘れて星空に見入ることなど星を学ぶ以前のことだ。

目を閉じても、資紀の心の中から小さな輝きの渦は去らない。窓から天の川が自分の中に流れ込んでくるようだ。さながら銀河が胸の中で渦巻いているようだった。

ひときわ強く瞼の裏でオリオン座がまたたく。子どもの手を思い出せば、すぐに白く目映いオリオンが心の夜空に探し出せた。

「……」

きらきらと苦しい胸に喘ぎながら資紀は何度も布団の中で寝返りを打った。昨日までの苦しさとは違う、甘い息苦しさだった。眠りは静かに深く訪れていた。

星の夢を見た気がする。裏返しに写る無数の星を、子どもの手と見比べながら、ずっと数える夢だったと思う。

朝、家で一番早く起き出して湯はまだ沸かさないのか庭は掃いたのか、あの人が来ていないこの人が寝ぼけていると言い、汽車に遅れる馬は出したのか履き物はそろえたのかと普段煩わしくてたまらない林が今朝ばかりは待ち遠しかった。

「……は。学者先生のお宅、ですか。昨夜の子どもの親御さんですかな」

朝食前、畳に座って資紀と向き合っていた林は、ひょうたんから何かが畳に転げ落ちたように目を見張って資紀に問い返した。

昨日は林が激高していて訊きそびれたが、今日ならいいだろうと思ってあの子どもの家のことを尋ねた。父が東京で天文学者をしていると耳にした。町中の素性を知っているような林に訊けば知っているかもしれない。資紀はなるべくさりげなく訊ねる理由を言った。

「あ、ああ。その……学者だと聞いたから、いずれ、何かを尋ねる日があるやもしれないと思ってな」

「ははあ、それはそれは。左様でございます。たいそう偉い先生だそうですから、坊ちゃんならばすぐにそのようなこともありましょう」

資紀が他人の家のことを尋ねるなど初めてのことだったから林は驚いたらしいが、資紀のもっともらしい言い訳を信じてくれたようだ。かしこまって林は答えた。

「隣町のお宮のところにおります、琴平という家です。なにやら星を読む学者さんだそうですが、最近は海軍に取り立てられたそうでして」

「――海軍に?」

思わず問い返した資紀に、林は尖った顎に指をかけて首を捻りながら言った。そういえば昨夜、警察官がそんなことを言っていたような気がする。

「ええ、詳しくは知らんのですが、最近の飛行機は星を見て飛ぶそうです。海軍の軍艦やせんとうきの方向を星の方角で測る研究をなさってるそうですよ」

知らないと言いながらぺらぺらと林は説明した。

「航空航法か」

意外なこともあったものだと資紀は驚いた。自分の落ち度だ。確かそれも昨夜聞いた。

航空機や船には方角や高度を測る機械がついているが、夜間は景色も見えないし、まさに闇夜を行くが如しだ。そこで常に同じ配置で空にある星を見て、自分のゆく方角を判断する学問があると、学校ではなく海軍に席がある父から聞いていた。

星は季節で動く。今が何月で星はどこにあるべきかを正しく覚えて、それを目当てに艦隊を動かす。故に、資紀に海軍士官になるなら星のことも学ばなければならないと言ったのも他ならぬ父だった。

「さあ、そのような名前でしたか、普段は東京の大学にお勤めで、家はお留守にしているようです。地元に戻られても、先生先生と学生に慕われて、ずいぶんお忙しいご様子ですよ」

知人のような口調で言う林の説明で十分だ。それ以上は父に尋ねたほうがいいだろう。

「どうかなさいましたか? 坊ちゃん」

喋るだけ喋ったあと、林はそんなことを訊いた。

「……いや。俺は元々、天文に少々興味があって」

「それは結構なことでございます。琴平先生は最近ずいぶんもてはやされているようですから、今後、星の勉強が流行るかもしれませんね。きっと坊ちゃんの将来のためになるでしょう」

ぽんぽんと調子よく並べる林のおべっかを上の空で聞きながら、資紀は考えることがあった。

もしかしたら、もう一度あの子どもと話せるかもしれない。家に招き寄せる口実ができるかもしれない。

「これからは飛行機と天文の時代かもしれませんな!」

どんどん大げさになる林のおしゃべりを聞き流していたら、襖がそっと開いた。

「坊ちゃん、朝食の準備ができました」

控えめに女中が声をかけてきた。資紀は彼女を見た。

家で一番自然に女中に声をかけられるのは、裏庭で彼らが洗濯物を取り込むときだ。

洗濯物を取り込んだら屋敷の夕飯の支度が始まって忙しくなる。向こうのほうでは下働きの男が、放していた鶏を籠に追い込んでいた。

資紀は学校から帰ったあと、家の表玄関のほうに周り、いかにも塀の外にしなだれる茜色のノウゼンカズラの花を眺めながら歩いたように素知らぬ顔で塀の中に入って、さも裏庭にたまたま差しかかったように繕った。狙い通り、襷をかけた着物姿の女中の後ろ姿が見える。

女中は資紀に気づき、乾いた洗濯物を手にしたまま振り返って頭を下げた。こういうときは主家のほうから挨拶をするのが行儀だ。資紀は日中考えたことを切り出すことにした。

あの子どもを書生に迎えてはどうだろうと閃いた。男の子だし、ずいぶん賢いように見えた。父親が天文学者なところもいい。本来書生は年上がいいと言われているが、下心あってゆえだ。少々の不自由は自分ががんばろうと思っていた。

資紀は女中に「ご苦労」と言い、「ところで」と切り出した。

いささか唐突だったか、女中は不思議そうな顔をしたが知らんふりをすることにした。狙ったとおりに事は運びそうだ。

「あなたには、五歳の子どもがいると聞いたが。……どうだ」

「……は。はい?」

戸惑う様子で女中は答える。笑顔を作っているが引き攣る寸前だ。さすがに「どうだ」は拙(まず)かったかと思ったから、資紀は素知らぬふりで続けた。

「息子だと聞いているが、勉学に励んでいるか」

いかにも女中とそんな話をしたせいで思いついたように、父に、あの子どもを書生に迎えてはどうだろうかと提案するつもりでいた。資紀が書生を迎える話は少し前から出ていて、父が知り合いや御用商人の中からあちこち目星をつけている頃だ。

女中は首を捻るのを我慢しているような変な顔をしてから、急に笑い出した。

「まあ、坊ちゃん。まだそんな、うちの子が勉強なんて」

そう言っておかしそうにうふふ、と笑う。

「坊ちゃんのように特別優れた御方ならいざ知らず、うちの子はまだ勉強どころかお守りが大変で、泣かずに遊ばせるのが精一杯です」

今度は資紀が戸惑う番だ。女中の息子のことは知らないが、あの子どもはずいぶんはっきりしていたように思う。資紀は焦りを隠しながら重ねて訊ねた。

「どの子どもも同じだろうか」

「え? ……ええまあ。だいたい赤子の次に手がかかる年頃で、目を離したらいなくなったり田んぼに落ちたりと落ち着きがなくて、勉強なんて、そんな、まったく」

考えられもしないと言いたげに、女中はまたうふふ、と笑った。資紀は食い下がった。さりげなさを忘れてはならなかった。気まずさを堪えた。

「しょ……書生などは、まだ無理だろうか」

「五歳は赤子と変わりませんよ。書生さんのお仕事は無理でしょう。本人が墨まみれになるのが関の山でございます」

まったく検討にも及ばないように女中は笑う。

だが学者の子どもならどうだろうか、と喉元まで出かけたが、それでは誰のことを指しているのかわかってしまう。

資紀は「そうか」と答えて歩き出した。女中が首を傾げるのがわかったがもうどうでもいい。

よく掃かれた庭を資紀は俯いて歩いた。

あの子どもが幼稚なのは承知の上だ。だがたった五歳と言ったって、書斎の本棚の背表紙から、書きつけと同じ文字の本を探して、資紀の一日の予定を林と相談して、駅に迎えに来る算段を立てて厩舎に言いに行き、本屋が売りに来る本を資紀の書きつけどおりに選んで同じように字面をまねて帳面に書くだけだ。田畑の仕事に比べれば造作もない――と考えたがそうなるとやはり五歳では無理かもしれない。

泣きながら、海水に浸った着物の裾を雑巾のように絞られている子どもの姿を思い出した。背は自分の胸元あたりだろうか。あの背丈では本棚の三段目以上の本は取れない。

踏み台を用意してはどうだろう。高いところの本は資紀が取ればいい。迷子にならないよう成重の家の住所を暗記するまで毎日言い聞かせもする。それでも親が心配だと言うのなら書きつけを帯のところに挟んでおいてはどうか。自分がいないあいだ、成重の女中が守(もり)をしてはどうか。

何となく解決しそうな気がして資紀の気分はにわかに明るくなった。

部屋に帰るとお膳におやつが用意されていた。皿の上の懐紙を取り除いてみると、青海苔が交じったおかきとニッケのあめ玉が三つ置かれている。子どもに与えると喉に詰めるといわれ、小さい頃は金槌で割って出されていた、町で有名な大きなあめ玉だ。

あの子どもはどんなおやつを食べているのだろうかとふと気になった。

資紀が部屋に入った気配を察し、女中がすぐにお茶の入った急須を持って部屋に入ってきた。

伏せてあった茶碗に茶が注がれるのを見ながら資紀は呟いた。

「子どもはあめ玉が好きだろうか」

資紀はおかきのほうが好きだが、昔はあめ玉を好んでいたような気がする。たかが五年前のことだが忘れてしまったようだ。

「子どもはみんな好きですよ。冬のお祭りのときにあめ玉を配りますでしょ。学校中の子どもが来たみたいです」

寺のお祭りに合わせて、成重家ではこのあめ玉を振る舞ったのだが、隣町の子どもまで合わせたくらいの人数が来たと聞いている。飴を配るという噂が学校中に広まって、誘い合って取りに来たらしい。たかが飴一個のために遠くからご苦労なことだが、子どもはそのくらい飴が好きなものなのかもしれない。

やはりそうかと思い、資紀は思わず女中に言った。

「すまないがこの飴を」

あの子どもに届けてくれないだろうか。

そう言いかける唇をようやくのところで噤んだ。何をするにつけ、子どものことを思い出す自分に資紀は気づいた。

ずっと何度も考えていると、資紀はどうしても子どもが見たくて堪らなくなってしまった。もう一度子どもをよく見てから、子どもと一緒にいるための努力の方法を考えたいと思った。鸚鵡(おうむ)に言葉を教えるように自分が根気よく読み書きを教えれば、半年あればなんとか書生が務まるのではないか。まだ幼(おさな)児(ご)同様だから字は読めなくとも、ここが曲がっているここが撥ねているというふうに、書いている文字と同じ形の文字を探せば本は選べるのだから――。

学校が少し早く終わるとわかっている日、資紀は家の者にそれを伝えなかった。駅に汽車が到着する時間から、迎えが来るまでの間に、子どもの家を覗きに行こうと思ったのだ。

汽車を降り、駅を出て村のほうへ向かう。商店が多い場所だ。造り酒屋、煙草屋、呉服屋、薬屋もある。銭湯の看板が遠くに見えた。

家の場所は見当がついている。林の言うところによると、小さい頃、資紀に書を教えた師範の家の、数件隣だというのだ。

大通りから小径(こみち)に入ったところで、このあたりだと、資紀は辺りを見回した。生け垣で清潔に区切られた家が並んでいた。向こうに見える、瓦屋根を乗せた木の格子戸が書の先生の家の玄関だ。

たぶんこのあたりなのだが――。

あちこちと表札を見ながら垣根に囲まれた砂利道を歩いてゆくと門より先に、子どもの声に気づいた。

「大にいちゃん。ぴょん、ってとぶよ。ぴょん、って」

と言ってきゃらきゃら笑っている声がする。

生け垣の枯れた部分から中を覗くと、細い枝の向こうに庭が見えた。紺色の着物姿の子どもが地面にしゃがんでいる。あの子だ。

子どもは庭で、カエルを糸に繋いで飛ばせて遊んでいた。隣で子どもを見守っているのは、あのときの大きいほうの兄だ。間違いない。

カエルがぴょんと飛ぶと、子どもが声を立てて笑う。またぴょんと跳ぶと子どもが笑う。まるで子どものほうが絡繰りのオモチャのようだ。

色白で桃色の頬をした子どもだった。日に照らされると少し赤毛だ。眉が細くおとなしい顔つきだが、カエルが跳ねると笑う笑顔が明るくてかわいらしい。

またカエルがぴょんと跳ぶ。子どもがきゃらきゃらと笑い声を立てる。そっちのほうが面白いと思ったがどうしていいか資紀にはわからなかった。

昼間に見る子どもは夜よりもさらに小さく見えた。利発そうな顔立ちだが、幼いというよりもなんというか、人間になる前の菩薩様のようだ。

無理だ、と資紀は垣根の隙間から覗きながら思った。小さすぎる。

側に置いて眺めているには何の問題もないが、あれに書生が務まるほど字を覚えさせ、重たい本を何冊も重ねて持たせるのは無理だと、考える間もなくわかってしまった。

同人誌に続く

続きは同人誌「葉隠否定論」でご覧ください。

10/18 J.GARDEN39 あんみつの間「か09a」freezia

同人誌を書店委託などで取り扱っております。

コミコミスタジオさん

フロマージュさん

K-BOOKS/CQ-WEBさん

アニメイトオンラインショップさん

「尾上与一」「freezia」などで検索してください