「さよならトロイメライ」SS「鐵はためらわない」

「さよならトロイメライ」のおまけSSです。

ネタバレしますので、本編読了後におたのしみください。

これも収録し忘れです。

本編、詳しくはこちらへ。

同人誌「溺れる夏の庭」も合わせてどうぞ。

SS「朝の始終」はこちら

SS「薔薇と幸運」はこちら

弓削が出かける前のあれこれ。

「鐵(くろがね)はためらわない」

弓削は部屋のクロゼットを開いた。

下は抽出になっていて、二段ある下の抽出を引き出す。

長く引き出して抽出を外してしまい、もう一度奥に手を入れると隠し箱が収まっていた。鉛筆の太さほどに空いた穴に、紐を結びつけた針金を押し込み、紐を引いて箱を引っぱり出す。

箱の中には麻布の包みがひとつ入っていた。年に数度、確認のためだけに包みを開くが、それ以外はひと目を避けてここにしまっているものだ。

包みを取りだして机の側まで持ってゆき、ごとり、と重い音を立てて置く。

布を開くと革の鞘が出てくる。

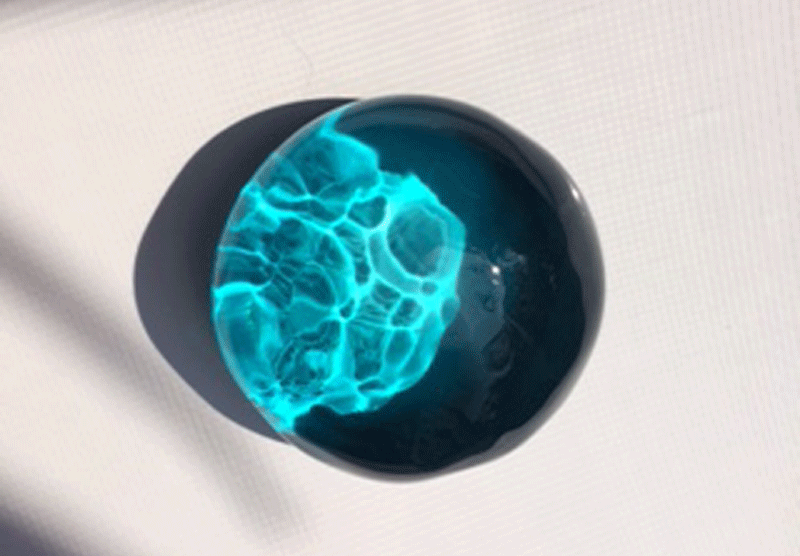

中に収まっているのは鉄の塊――拳銃と呼ばれているものだ。

弓削は鞘から拳銃を抜きだし、手ざわりを確かめて鞘と別々に机の上に置いた。そして次に箱から取りだしてきたのは銃弾が入った小箱だ。約三十発が入っている。

弓削はふたたび銃を手に取った。練習以外で使ったことはないが、手入れをしているから錆はない。油のよく乗った黒金だ。撃鉄の突起があり、六発入る回転型シリンダーが着いている。束の部分には滑り止めが刻まれた木が埋め込まれている。

弓削はこれほど重い物を持ったことがなかった。

重量というなら、花瓶や椅子、テーブルなどの家具の重たい物を運んだことがあるのだが、こんなに小さくずっしりと冷たくて、手のひらに沈み込んでくるような密度の高い重みのものを他に知らない。

二十六年式拳銃――国内で生産された銃で、何度も改良されて今やヨーロッパから輸入されるものより高性能らしい。陸軍で使われている拳銃を、極秘のルートで手に入れたものがここにある。

弓削はシリンダーを指で動かして回ることを確認してから、また鞘に挿して、机の端に出しておいた鞄のいちばん底に入れた。弾も、用意していた布にくるんで、鞄の底の方にしまう。

台湾に行くことになった。鉄真の使いで、台湾の取引先に違約金を届け、宗方家の名代として謝罪するためだ。宗方家の未来がかかった大事な役目だった。

鉄真が驚いていたな、と、思うと何だかふとおかしくなった。

彼は自分を理解しない。……いやどうだろう、わからない振りをしているだけなのか、わかろうとしないのか――。

――彼が欲しい。

そうは言っても自分が望んでいるものは、彼の肉体や時間ではなく、もちろん同じ屋敷の中にいることですらなく、彼の心をほんの少し、切り分けてほしいだけだ。

事件から十二年が過ぎていた。その間、そしてこのあとも、一生鉄真の心の対価を自分が支払えることなどないはずだった。どれだけ足掻いても、どれほど彼を肉欲に落とし込んでも、今以上、鉄真の心が自分に与えられる手段など見つけられなかった。

しかし自分は機会を得た。鉄真のために台湾へ行く。彼の未来と宗方家の運命を背負う仕事をしにゆく。

自尊心などとうの昔にずたずたに切り裂かれて死んでしまったが、希望は捨てていなかった。いつか自分にしかできない役目が必要なら、自分は惜しまず自分を捧げたい。そうして鉄真に少しでも貴ばれたい。彼の誇りになりたい。彼の役に立ちたい。そうして鉄真が一言、助かったと言ってくれるなら、自分はそのために死んでもいい。台湾行きが危険なのはわかっている。だが今の、いつ捨てられるか、いつ忘れ去られるかと怯え続けるより何千倍もマシだった。

不思議と恐くはなかった。何があっても生き延びて、もう一度この屋敷に帰れる予感がある。

弓削は鞄の上から銃に手を当て、静かに目を閉じた。

物は、自分が使われるタイミングを待っているというのは、鉄真の受け売りだ。花鋏のように片時も離れず日常に馴染んで使われるものもあるが、一度きりある自分の出番を知っている品もある、と。

今まで使う機会がなかったというのがその証明だろうと弓削は考えた。これまでも鉄真を守って多くの修羅場を乗り越えてきた。乱闘に巻き込まれたこともあるし、銃弾で撃たれたこともある。だがどんなに大変なときも、この拳銃を持ち出す機会は今まで一度もなかったのだから、今がそのときだと、弓削は思っている。

† † †

宗方家の従者は基本的な護身術を仕込まれる。

鉄真を守るための技術と応急手当などを、武道の専門家や医師を招いて教えられるのだ。弓削も合気道と棒術、刀捌きの一通りを稽古させられた。型はなく、流派すらなく、ひたすら前に人を置いての実践的な訓練だ。

立ちふさがる相手を押し退ける。殴りかかってくる相手をねじ伏せて、蹴り倒す。けっして攻撃を避けることは教えられず、常に鉄真の盾となりながらの防衛が前提だ。

訓練は三鈴も例外ではなかったが、弓削ほどではない。一方、弓削は体調がいいときを見計らいながら徹底して護衛と盾の技術を詰め込まれた。

今日は拳銃の取扱方だ。

元軍人という男が屋敷の庭に極秘裏に招かれていた。陸軍で使用されている拳銃を宗方家に譲って、その指南も請け負ってくれたらしい。

屋敷の裏側から大きく林を回って、洋館の向こうに広がる広大な庭へゆく。池を回り、林の裏側へ行くとほとんど人はやってこない。

黒田が同行していた。驚いたことに、加齢により鍛錬はやめてしまったが、黒田もずいぶん強いそうだった。

三間ほど離れた場所に、畳の半分ほどの板きれを立てた。それに向かって弓削は拳銃を構えている。

黒い鉄の肌。重さは三百匁くらいだろうか。大した重さではないのだが、手に握って腕を伸ばすと、銃口がぶれてなかなか定まらない。

「肘を搾ってください。銃口の突起と、銃の背が重なったところで引き金を引きます。肘を動かさないように」

男の助言に従って、徐々に引き金に力を込めると、突然、バン! と音がして手に弾かれるような衝撃がある。

「!」

林に隠れていた野鳥が枝を鳴らしてばさばさと空へ飛び立った。

火中の栗などとはほど遠い振動があって、思わず手を離しそうになるが、取り落とすことだけは何とか避けられた。

前を見ると、板の右上に穴が空いている。どうやら弾はあそこに当たったようだ。

「もう一度。最後まで的を見て。肘を動かさない」

「……はい」

禁制の拳銃は弓削に与えられることになった。

近距離ばかりでなく、離れた場所の暴漢を倒せる。携帯でき、腰に差す方式のホルターならモーニングコートの下、腰の位置に仕込んでおける。

まっすぐ的を見据え、銃口の先に目を細めて慎重に引き金を絞る。今度は銃声にも驚かない。銃弾は板を破っている。先ほどより中央に近い場所だ。

「もう一度」

「はい」

これなら、と弓削は思う。そしてこれでは、とも思う。

この拳銃という武器は、一方的に人を殺せてしまうのではないか――?

三発目は先ほどより中央により近くに当たった。

「もう一度」

「はい」

この手に人の死を感じる暇もないほど、たやすく人を殺めてしまうのではないだろうか。

訓練のあと、指南役の男は洋館のほうへ行った。鉄真とティータイムを過ごしながら歓談してから帰るそうだ。

弓削は先ほど渡された拳銃を、軟らかい綿で磨き直して言われたとおりの手入れをしていた。

終わったあとは必ず、すべての銃弾を抜くこと。撃鉄が起きていないことを確認し、引き金を引けないようする安全装置をかける。確かめておかなければ、なにかの拍子に暴発し、意図せぬものを傷つけてしまうということだ。

銃といっしょに与えられた革のホルターに銃身を差し込む様子を、少し離れた場所から黒田が見ている。

黒田には一つ、訊きたいことがあった。

「どうしてこの武器を、三鈴さんではなくわたくしに?」

与えるなら三鈴だろうと思っていた。

自分より身分が高く、もっとも鉄真の側にいる権利を持っている。格闘も辞さない弓削に比べ、彼は鷹揚でためらいがちでなにごとも遅い。腕力などは、体調がいいときにしか身体を鍛えられない弓削よりも弱々しく、ただ引き金を引けば済む拳銃は、彼にこそふさわしいような気がしていた。

黒田は答えた。

「一瞬で人が殺せるからです」

銃口の前では人の命が軽々しくなる。それを黒田も感じていたようだ。

「宗方家のために人を殺める覚悟が三鈴さんにあるとは思えません。ためらうくらいなら剣のほうが早いのです。あなたは鉄真様のためなら迷わない」

重たそうな瞼の奥から黒田の瞳が弓削を見据えている。

「たとえその銃口があなた自身に向いていても」

「……確かに」

紙一重の判断が鉄真を生かすかもしれない。それに賭けると黒田は言うのだ。

「ありがたくお借りいたします」

黒田がくれた信頼だ。けっして宗方に銃口を向けず、宗方家のためのみに引き金を引くと信じてくれているのだ。

今さら人を殺めるためらいもないだろうと言われているのもわかっていた。

一度人を殺めた罪は生涯消えることはない。もう一度鉄真のために手を汚す覚悟があると思われているのだろう。ひどい評価だが、弓削にはそれが嬉しかった。なんの不服も覚えなかった。

† † †

弓削の私物など限られている。衣服を除けば花鋏くらいなものだ。

美しい書も外国のポオトレイトも燃やした。布団は返し、辞書は屋敷の棚に挿し、本は他の使用人に分け与える。

ガランとした部屋にオルゴールだけが残った。

埃一つない棚に安置している、美しいオルゴールの両脇に弓削はそっと指を添えた。蓋に施された美しい細工を目に焼き付けるようにしっかりと見つめる。

必ずここに帰ってくる。もう一度この蓋を開ける。

鉄真の心が入ったこのオルゴールこそが、自分の魂が帰る場所なのだから――。

「お留守番を頼むよ?」

そっと囁いて、弓削は静かに踵を引いた。

出立の時間が迫っている。

トランクに詰まった現金を手に、自分は厳しい海を渡る。

二十六年式拳銃は

2.2.6事件で、三発も相手に至近距離からぶち込んでおきながら殺れなかったという、性能に疑問が持たれる銃である……。