「黒猫のためのパッサカリア」試し読み5

春の同人誌「黒猫のためのパッサカリア」

試し読み5

記事はもうちょっとお待ちください。

コミコミスタジオさんで、ご予約が始まっています。

同人誌の3月刊のところからご覧下さい。

あのあと、円井が青くなって惣太郎の無礼を詫び、自分もそれを手伝った。惣太郎を背にまわし、ただただ円井とともに頭を下げ続けた。

幸いなことに荒木は優しい人で、必死で謝り続ける自分たちに気圧されたのか、《数学者は気が琴のように細く張り詰めた者が多い。ほら、そのくらい気を削らなければ式の機微も見抜けぬものであるから》と、最後には賢すぎる惣太郎の精神を庇い、思いやるようなことを言った。

円井が荒木をふたたび清左衛門のところに連れていって、清左衛門が更に詫びたそうだ。あまりの大仰さに荒木は御家の腫れ物に触ってしまったと感じたらしく、挨拶もそこそこに、そそくさと暇したと円井に聞いた。

「――そのような……ことは、少しも――……」

呆然とするのは景明の番だ。

庭に面した円井の部屋の縁側に座っていたが、目の前が真っ暗になってそのまま庭に転げ落ちてしまいそうだった。

鬢をほつれさせた円井が疲れた顔で言った。

「言えなかったんでしょうよ。黒田さんががっかりすると思って」

清次に庭を見せた日、清次は絵を一瞥するなり、こんなモノを見せつけるために呼んだのかと怒り、腹立ち紛れに庭に碁石を投げつけて、そのまま去ったというのだ。

惣太郎の話と違っていた。徳一もなにも――清次がどうだったと訊いても、まあまあだったとか、風が吹かなくてよかったとか、摑みどころのない話をしてくれるだけで――徳一は話下手だからと聞き流さずに、もっと仔細を問い詰めればよかった――。

「あたしからも東山さんからも、旦那様にご報告はしています。旦那様も清次様を叱ったのですが、逆効果なのはわかっていますし、余興の話ですから、あまり強くは言わずにいましたわ」

その甲斐のない言葉を聞いたとき、黒田の心の中でなにか天秤のようなものが傾くのを感じた。

これまではなんとか兄弟が仲良くしてくれればいいと願い、清次にも惣太郎にもいいことがあるようにと願って勤めてきたが、これでは惣太郎があまりにも哀れだ。家の者は皆跡継ぎとして清次ばかりを庇うから、せめて自分だけは惣太郎を助けたいと思った。助けなければと、ほとんど使命のように心の奥が固まった。

円井に、清左衛門と会いたいと頼んだ。

最近、清次が大人しくなった理由もこれでわかった。

相変わらず景明の顔を見ると、野良犬のようにキャンキャンと癇癪をまくし立てるのだが、それがおざなりになった。てっきり文句を言うのに飽きたのだと思っていた。もしかしたら少しは心が軟らかくなったのかもしれないと、楽観的なことを夜中に布団の中で想像したりもした。しかし、本当のところは清次は面倒くさくなったのだ。大嫌いな弟と同じ髪型をした家令見習いに、なんの希望も見出さなくなったから、癇癪の手を抜いただけだった。

夕餉の前に清左衛門と面会が叶った。

美しく広い日本間のいちばん奥まで下がり、景明は洋髪の頭を深々と下げた。

「もし、清次様に新しい家令が必要なら、別の男を雇っていただけないでしょうか」

そんな我が儘を言い出すような男はクビだと言われたらしかたがない。そのときは本当に浪人に身を落としても、陰から惣太郎を見守ろうと思っていた。

深刻な顔で景明の頼みを聞いている清左衛門に、景明は説得を続ける。

「このままでは宗方家にご迷惑がかかります。わたくしの顔を見るたび嫌悪なされては、清次様のお心にも障ります」

最近ますます、清次の女遊びと浪費がひどいのだそうだった。それは清次の問題だとばかり思っていた景明に、円井が言った。

――お庭のことを始めてから、惣太郎様が奔放をおやめになっただろう? それをね、旦那様が誉めたんだ。誉めたと言っても、惣太郎様もそろそろ大人しくなる年頃かと言ったくらいなんだが、そのときも清次様が悋気をお出しになられてねえ。

庭の作業に一心になって、ぱったりと惣太郎の悪戯がやんだことも、せっかくの庭を台なしにしたことを騒ぎにしなかった惣太郎の配慮も、景明を傷つけないため、自分の部屋に招いて和算に熱中して大人しく過ごしていたことも何もかもが、清次を不良に追い込んだのだ。

どうにもならないと今度こそ景明は実感した。結局惣太郎が何をしても無駄なのだ。今も、この先も、惣太郎が生きてそこにいることが清次には絶対的な悪事で、癇に障る忌々しいことでしかない。

清左衛門は力なく息をついた。

「……わかった。清次の素行は円井から聞いている」

「旦那様」

「かといって、必ず家令にすると約束をして迎え入れたお前をそうしないのでは、黒田家との約束に違う」

清左衛門のもったいない気遣いに感じ入りながら、景明は彼の裁断を待った。

「お前は引き続き、東山の元で家令の修練に励みながら、惣太郎の相手をしてやってくれ。清次にはもう会いにいかなくともよい。アレのことは追々考えよう」

「ありがとうございます」

景明は平伏して礼を言った。黒田家の矜持を守り、景明の我が儘を聞いて猶予を捻り出してくれる。本当にありがたいと思った。惣太郎を一人にせずに済む、父母を泣かせずに済む――。

改めて頭を下げ、目を潤ませて清左衛門を見ると、清左衛門はゆっくりと立ち上がった。

「……惣太郎の人徳かな」

部屋を出ようとせず、ぼんやりと障子を眺めて腕を組む。

「死んだ母親と同じで、あれは誰からも愛される」

惣太郎の母がどんな人だったかは知らないが、清左衛門の口ぶりからすれば、大切に思われていたようだ。

清左衛門は足袋一つ分ずつ、しっとりと踏みしめるように障子の前を歩きながら独り言のように喋った。

「東山もお前も惣太郎を見込んでいる。円井も困った困ったと言いながら惣太郎ばかりを気にかけている」

それを言うなら清左衛門も同じだ。初対面のときから惣太郎の扱いに手を焼きながら、追い出せないと言っていた。清左衛門も父として、一人の商人、男として、生気に満ちた明るい心根の惣太郎を放っておけないのだ。そんな思いを心に抱いているから、いくら表面的に清次を持ち上げても、嫡男と言い聞かせても、清次が感じ取ることがあるのだろう。

だが惣太郎がそれに満ち足りているかと言われればそれは違う。

ようやく、宗方家が描く模様を景明は理解できた気がする。

清左衛門は惣太郎が愛されていると言うけれど、それは違うと、どんなに惣太郎が説明しても清左衛門には理解できない。清次は、周りの愛や関心を独り占めにすると言って惣太郎を憎むけれど、それも違うと思っている。

惣太郎はとても寂しそうだ。

人を欲し、他愛ない肉親の情がほしいだけなのに、それがちっとも叶わない。彼らはふんだんに与えているような口ぶりだが、惣太郎にはまったく届いていない。

羨ましがられ、誉められ、慈しまれていると周りは言うが、惣太郎は寂しいままだ。だから自分は清左衛門に頼みに来た。

「これよりわたくしは惣太郎様に仕えさせていただきます」

惣太郎の欲しがるものは与えられないかもしれない。それでも自分がここにいることを気づいてほしかった。

夕餉のあと、惣太郎の部屋を訪れた。

和算の勉強をいっしょに行うようになってから、勝手に惣太郎の部屋にゆくことを許されている。障子の外から声をかけると、入れ、と言ってくれた。

日中の、荒木のことがあったから惣太郎は気まずそうな顔をしたが、ため息で払うと、いつもの惣太郎の表情に戻った。

景明は惣太郎に、明日から惣太郎の側で働くことを許してもらったと話した。正式には明日言い渡されるだろうが、一刻も早く彼に伝えたかった。

「……そうか。いいのか? お前は。俺付きのまま家令になっても将来仕事をするのは兄とだぞ?」

「はい。大変なのは覚悟の上です」

弟に仕えながら兄と仕事をする。果たしてそんなことが可能かどうか、少なくとも大きな苦労が伴うのはわかっているが、何となく楽観的な気分だった。どうにも駄目なら新しい家令候補が迎えられるだろう。そのとき自分は今の地位を失ってもいい。清左衛門が黒田家に申し訳ないと言うなら、そのときは自分が父母に申し開きをしよう。

「なんとかなります」

惣太郎に笑いかけると、惣太郎は泣きそうな顔をして前を向いた。

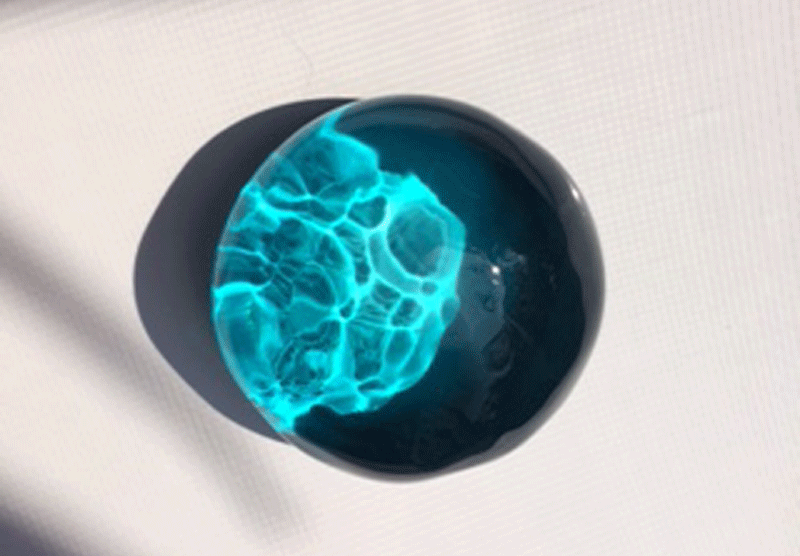

夜の庭は広く、藍染めの水で満たしたようだ。

眼球が染まりそうな青い闇をしばらく眺めてから、惣太郎は言った。

「兄上は不安なのだ」

「わかります。それでも、惣太郎様が我慢しすぎたり、黒船を買うなど無茶を仰って、御家を出るのは間違っています」

自分を悪く見せるために悪戯を続ける必要はない。良い評判を自分でめちゃくちゃに踏みにじる必要も、家を飛び出す必要もない。惣太郎が惣太郎であればいいのだ。それですべての人に気に食わないと言われたら、そのときは改めて腹を括ればいい。

「それは違う」

そう言った惣太郎は少し微笑んでいた。

「船は本当に欲しかった。大きな船だ。父に船を買ってもらって、それを手切れにしようと思っていた。今の宗方に買えないものはない」

「奔放と思われている惣太郎様に、旦那様は金子を出してくださるでしょうか?」

船を買ってほしいなら、なおさら賢く行儀よくあるべきだ。何らかの成果を上げ、誉められ、褒美に船をくれと言って初めて、清左衛門も船をつくって惣太郎に与えてくれるのではないか。

惣太郎は鼻の上に軽く皺を寄せた。

「お前は賢いが意地悪だ。……がそういうのがいい」

言い返そうと構えたところに誉められて、景明は困ってしまった。

また何かを考えているように庭を見つめていた惣太郎は、ゆっくりと景明を見た。

「一緒に来るか、黒田」

「船で?」

「そうだ」

「はい」

「そんなに簡単に答えていいのか? 船酔いしたと言っても大海では降りるところがないぞ?」

「武士に二言はありません」

――武士だろう!?

そう問い詰めてきた惣太郎を思い出して、可笑しくなりながら景明は答えた。

惣太郎が言うなら自分は武士になろう。惣太郎が家令になれと言えばそうなろう。船の櫂になれと言われればそう、羅針盤になれと言われればそれになる。

惣太郎は、黒目がちの目にいっぱい涙を浮かべて、景明の右手に手を伸ばしてきた。

「お前だけだ、黒田。俺の夢を笑わず、諌めもしないどころか一緒に来ると言ってくれる」

肩に、惣太郎が静かに頭を預けてくるのを支えながら、景明も左手でひとまわり大きな惣太郎の手を包んだ。

惣太郎にだけ聞こえるひめやかな声で、景明は囁く。

「わたくしにも夢がありました」

夢というより、あるべき自分の未来だと疑わずに信じていたことだ。

「立派な武士になり、和算を極めて、いい大名に仕えること」

例えば今日来た荒木のような勘定所に取り立てられて、出仕するか塾を開くか、和算家と言って恥じないような本を世に送り出して庵を編むか。

「惣太郎様の夢に比べればじつにちっぽけだ」

黒船を買って外海へ行く。外国と日本で荷を交換して商売をする。景明の夢がくだらないとは思わないが、これに比べればちっぽけなものだ。

「わたくしには、惣太郎様がいなければ、一生そんな夢を見ることなど叶わない」

天賦と言った荒木は正しい。人の世で習い覚えたことではなくて、生まれたときから頭蓋に詰められた知恵と想像力が惣太郎にはある。

「惣太郎様はわたくしの夢です。わたくしでは想像できない明日へ連れて行ってくれる」

そう言うと、惣太郎は少し不安げな顔をした。

「……髷を切ったことを根に持っているのか」

思わず、ふ、と声を立てて笑ってしまった。そういう憎めないところもこの人の魅力だ。だが本当はそうかもしれない。

「いいえ、あのときが始まりだったのでしょう」

この、庭に満ちる美しい闇の中でなら、あのときのことがなお一層はっきり思い出せる。

船の横だった。破れた穴から矢のように白くさす光。きらきらと露を光らせる美しい苔。鯨の骨のように剥き出しになった船の脇腹は荘厳で、朽ちる神社を見ているような神々しさがあった。

船の神のようにその傍らに立って、自分から侍という堅苦しさを切りとって、今こうして、運命(さだめ)のように海に連れ出そうとする。

夢のはじまりには十分なできごとだ。その先の人生を惣太郎と共に歩けるならば、あれを限りに何もかもを失っても後悔はないと景明は思っていた。

† † †

弥生の明るい庭に、惣太郎の声が響いている。

「恥ずかしがらずに出てこい! 黒田!」

どれほど惣太郎が呼んでも黒田が屏風の陰から出てこない。

「そんなに珍妙なんですかい?」

縁側から惣太郎に手招きされて、部屋の前まで寄ってみた徳一は惣太郎に尋ねた。

「いいや、とてもいい。何が恥ずかしいものか。おい、黒田。いいから出てこい。俺と徳一しかおらん」

縁側の欄干に腕をかけた惣太郎が部屋の奥へ向かって呼びかけるが、出てくるのはあの黒猫ばかりだ。当の黒田からは「お待ちください」とか「明日にしましょう」とか弱々しい声の返事しか返ってこない。

惣太郎はこの一年ですっかり背が伸びた。黒田が来たころはまだ少年の面影が強く、悪戯小僧の悪ふざけのようにしか見えなかったが、洋髪も板につき、着物の下に着込んだシャツがいかにも洒落ている。昔は七寸ほども自分のほうが背が高かったのに、今や二寸ほど負けてはいないかと目見当で思っていた。

腕や脛が長い人だ。すべすべした顔も黄土を撫でてなめらかにしたように美しく、均等に生え揃った眉や白い歯が若々しい獣のように煌めいていた。武者絵の版画が流行だが、その中にもこんな美しい人を見たことがない。

「急げ、黒田。徳一も忙しいのだ」

そう呼びかけても「それでは明日に」とかごにょごにょ言っていたが、しばらく待つと、部屋の奥にある屏風から人影が出てきた。

奇妙な着物を着ている。襟が合わさっておらず、腹のところでようやく繋がり、そして下腹に向かってまた開いている。袴は細く、脚にぴったり張りついているからそれでは膝を曲げられないのではないかと徳一は心配した。胸のあたりのシャツが剥き出しで破廉恥だ。首にはなにか黒い紐を括りつけていて苦しそうだった。怪我でもしたかのように手を白い布で包んでいる。それも指一本一本を別々に包む念の入れようだ。

「どうだ、徳一。洋装の家令はこのようにしているのだ」

どうだと言われても奇妙だとしか答えられない。袖がそんなに細くては何も物が入れられない。懐もそうだ。そんなにがら空きでは手を入れても下から見えてしまう。ひどく間抜けだ。風格の欠片もない。

何とも答えられずに黒田を見ていると、黒田がだんだん赤くなりはじめた。

「やはり、おかしいで――」

「ああ待て待て! 隠れるな! 何とか言ってやれ、徳一!」

徳一を叱りながら、惣太郎が部屋の奥へ行って黒田の手を引っぱってくる。

「明るいところで見ないからだ。こんなにいいのに!」

縁側に連れ出されるとなお奇妙だった。全身に巻きついたような窮屈そうな着物で、そんな格好でよく動けるなと感心はするけれど――。

「笑いは堪えてください、徳一」

顔を伏せて唸るように言った黒田に、噴き出したのは惣太郎のほうだった。

「誰も笑わぬ。よく見せてみろ」

そう言って惣太郎が手を離すと、黒田は困惑した顔をしながら、乱れた襟元や袴をそろそろと整えはじめた。

着物がどうこうというのをさしおいて、美しいかそうでないかと言えば、間違いなく黒田は美しかった。

元々色白のところに、黒い上着が肌の色を引き立てている。変な形の襟も、シャツがすっと収まっているところを見ると黒岩と白砂利の美しさを凝縮しているようだし、動くたび黒田の脚の形が浮き上がる細い袴が何とも言えない色気がある。

上着から、尻を隠して膝の裏まである黒い裾は、燕の尾のようにふたつに分かれて伸びている。ずっと前から黒田の撫でつけ髪は髷に勝ると徳一は思っていた。美しい黒髪を艶やかに櫛目が梳いている。襟足が短く切られて、なめらかにうなじに吸い込まれる様は、黒い水鳥の後頭部を見るようだった。生真面目そうな一重、上方から来たせいか、顔立ちに少しも田舎っぽさがない。そんな黒田が洋装に身を包めば、なんにせよ美しくなる。

「ソイツが洋装?」

「燕尾服というそうですよ。何やら英国渡りの衣装で、あちらの尊い方々に仕えるかたは一律皆この姿だそうで」

「南蛮風の裃ってぇことかい」

「ふむ、そういうことになるな。よし、襟に紋でも染め抜いてみるか」

「いっそこのしっぽのところをもっと伸ばしてみちゃどうですかい? 長袴のように引きずったらもっと偉そうに見えるのでは」

「人の着物だと思って、あなたがたは好き放題言いますね……!」

「冗談、冗談だ、黒田さん」

慌てて断わったあと、徳一は改めて黒田を眺めた。

「……うん。品がいい」

「そうだろう?」

徳一が頷くと、惣太郎がすかさず満足そうな相づちを打つ。黒田はまだ厳しい表情をしていたが、目を伏せて静かに息をついた。

「最近舞踏会ではこの格好が流行っているそうだ。次の機会には黒田もこの衣装で連れてゆく」

「そうですね、うん、本当の異人さんのようだ、黒田さん」

おべっかではなく本当にそう見える。黒船で連れられてきた男と言われたら信じてしまいそうだ。

黒田は細い眉を顰めて惣太郎を見た。

「それは本当でしょうか、惣太郎様。やはりはじめだけでも紋付き袴で伺ったほうがよろしいのでは……」

「年寄りならまだしも、洋髪で、今さら紋付き袴もないだろう」

惣太郎の言うとおりで、自分は昔、髷姿の黒田を見たはずだがもうまったく思い出せないほど洋髪が目に馴染んでしまった。そう言う徳一もこの春から洋髪にしている。

洋髪と言っても惣太郎や黒田とは違い、指を挟めば毛先が一寸出るか出ないかくらいに短く切り、洗いざらしの髪型だ。

年が明けた頃、清左衛門からお達しがあって、お店のほうで本格的に洋装に取り組むから、洋髪洋装の見本になるよう、希望者を募集するとあったのだ。

みんなは毛嫌いしたり恥ずかしがったが徳一は名乗り出た。惣太郎や黒田を見ていると、何となく洋髪がいいもののように思えてきたからだ。

髷を切ったり洋装にする者には褒美金が出た。庭師が洋装と言ってもそれでは仕事にならず、着ているものだけは庭師袢纏に裁着袴、足は地下足袋の昔ながらの格好だったが、髪が短いとさっぱりして、これがあんがいいい塩梅だった。埃を被れば洗えるし、髷を結ったり月代を剃ったりする手間もない。今では庭師の半分以上が洋髪だ。

「そういえば、松はどうなった?」

惣太郎が徳一に訊いた。

「よくできました」

徳一は胸を張った。今月初めて、庭の松を任せてもらえることになった。裏庭の松で、あんまり上等ではない赤松なのだが、親方におおむね一人前だと認めてもらったことになる。中庭の、龍がうねったような黒松や、威風堂々と枝を広げる羅漢槙(らかんまき)を任せてもらえるようになったら本当の一人前だ。

刈り込みかたを教えてもらって鋏を入れてみたが、初めてにしてはまあまあだと誉められた。もちろん親方のようには行かないが、徳一自身も悪くない出来だと思っている。

「見に行ってみよう。黒田。裏庭のほうにお茶を持ってきてくれ」

「かしこまりました」

細い袴は立ち居するとき膝が突っ張るようで、黒田はふらふらしながら立ち上がり、そしてすました顔で部屋を出ていった。

「案内してくれ、徳一。お前の松はどれだ?」

「まだ小さい松ですがね」

この家の一人前の庭師は、だいたい自分の松を持っている。

松というのは曲がりくねった幹に、針のような葉が生えているだけのように見えるが、よいものにしようと思うととんでもなく手間と時間を喰う。他の植え込みのように大きな鋏でざくざく切るのではなく、花鋏のような小さな鋏で将来の姿を想像しながら、丁寧に丁寧に摘んでゆくのだ。小さな松でも二日はかかる。一度間違えば半年後の剪定まで己の未熟さに臍(ほぞ)を噛みながら後悔する羽目になるのだ。最低限の形が整うまで七年。一人前になるまで、そして一生、自分の松に沿えたら幸せだと庭師の間では言われている。

いつか、と徳一は思っていた。育て始めたあの松を、いつの日にか表の大庭に移植して、あれが俺の松なのだと、どこかの殿様に指を差してみせるのが徳一の夢だった。

「それにしても黒田さんの洋装、いいね。あの黒猫みたいだ」

すんなりと艶やかな姿で、品良く屋敷の中を歩き回る。黒い姿をした黒田が黒猫をかまっていると、何だか本当の親子のようだ。しっぽの長い黒猫が気取って歩く姿と、洋装の黒田の上着のしっぽが同じに見える。取り澄ましていて、いかにも文明開化のようだった。

ああいう新しいものを見せられると、何となく庭師魂が疼く。俺もなんとか洋風の松を考えられないものだろうかと思っていると、隣に惣太郎がいないのに気づいた。

振り返ると惣太郎が立ち尽くしている。じわじわと顔が赤くなり、たまりかねたように握った拳を口許に押しつけた。

「惣太郎様?」

「……すまない、徳一。黙っていてくれ」

心底困ったように惣太郎は顔を真っ赤にして泣き言めいた声で言った。

「俺は、黒田がかわいいのだ」

そういうことか――。

最近よく笑うようになった。黒田を見守る視線が男らしくなった。それはそういうことなのだ。

だいたいそんなところなのだろうと、言われなくとも徳一にもわかっていた。

可愛らしくも健気な黒田を、憎らしく思うものなどどこにもいないのだから。

茶を運ぶのに黒漆の和盆ではなく、洋式では丸い銀盆がいいのだそうだ。

腕に白い布をかけ、銀盆に乗せた茶を運ぶ。今日は湯呑みだが、今てぃいせっとという茶器を取り寄せているそうだ。紅茶という発酵茶葉を洋風の器に入れるということだが、旨いかどうか黒田は知らない。

とにかくこの着物が動きにくい。歩くだけで手足や脇のあたりが突っ張ってしかたがない。

何とか茶を零さずに、裏庭が見える部屋までやってきた。

黒田でございます、と声をかけ、障子を開ける。

惣太郎が畳の上に倒れていて黒田は驚いた。滑って転んだか、腹でも痛むのか。

「惣太郎様!?」

声も出せないくらいひいひいと苦しそうな息をしながら畳の上で藻掻いているから、毒でも飲んだのかと黒田は慌てて丸テエブルに盆を置き、惣太郎に近づいた。

「黒……田……!」

「どうなさったのです。惣太郎様。惣太郎様……!?」

苦しみながら惣太郎が外を指さすから、黒田はその先を目で追った。

徳一と黒猫がいる。その隣にあったはずの若い赤松は燃えかすのようにひょろひょろと、恥ずかしそうに身を捩りながら立っている――。

つづく