「黒猫のためのパッサカリア」試し読み4

春の同人誌「黒猫のためのパッサカリア」

試し読み4

記事はもうちょっとお待ちください。

コミコミスタジオさんで、ご予約が始まっています。

同人誌の3月刊のところからご覧下さい。

――惣太郎様の頼みとあっちゃあ、しかたがねえ。

ある日、徳一が庭師の親方から呼び出されたと思ったら、親方は急にそんなことを言った。

惣太郎が、徳一を貸せと、庭方に申しつけて来たらしい。

――しかしまた悪巧みじゃねえのかい? いいけえ、徳一。

江戸なまりがある歳の行った親方は、煙管の灰を盆にふうと吹いて捨てながら、立っている徳一に言った。

――悪さに巻き込まれると思ったら、さっさと逃げてくるんだぞ? オイラたちが巻き込まれたら今度こそクビになっちまわ。

親方が言うのは前回、惣太郎に頼まれて池の小さな木の橋をやり直していたときのことだ。

庭師が昼飯を食っているときを見計らって、惣太郎は組んだだけの木橋の上に清左衛門を案内した。釘を止めていない橋はぐらぐらと揺れ、清左衛門は池に落ち、《親方、大変なことになった》と他の庭師が休憩所に転がり込んできて初めて、工事自体が惣太郎の悪戯の下準備だったと発覚したのだ。

庭師は不監督を責められ、惣太郎は方々から吊るされんばかりに叱られた。結局庭師たちは反省せよと十日間昼飯を抜かれ、惣太郎はおやつ抜きと一月謹慎の罰を食らった。

今度はそんなことはないと、徳一は答えた。自分が何を頼まれるか徳一は知っていたからだ。だが庭師全部に頼まれると思っていたのに、自分一人、名指しで呼び出されたのは予想外だった。

夜の庭だ。日が暮れてから縁側に持ち出された行灯の明かりだけで作業をする。

「はみ出ております。丁寧に!」

円匙(スコツプ)で芝の上に白砂を注いでいる惣太郎に、黒田が鋭く言いつける。惣太郎は面倒くさそうな顔をしたが、文句も言わず、はみ出た部分を直し始めた。

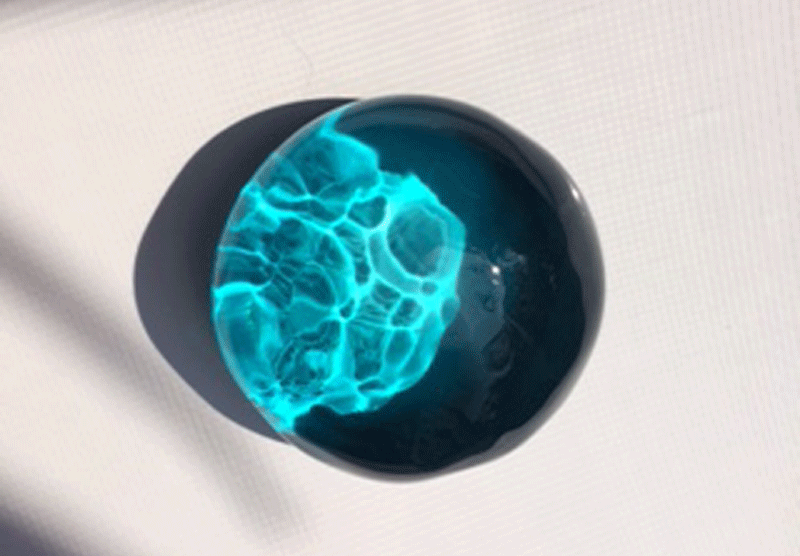

――庭に海を持ってきたい。

一体何を言い出すのかと思ったら、庭の広いところを利用して、地面に絵を描きたいと黒田は言う。それも絵の具や何かで色を塗るのではなく、輪郭は黒くて小さな石を並べ、白いところは白砂で埋める。茶色い部分は砂を盛り、緑色は芝を活かし、濃淡は木々の葉でつける。青は藍染めの端切れで埋めるというしゃれた趣向だ。

黒田曰く、大名屋敷の余興で行われたらしく、真似をしようにも普通の家では藍染めの布が集まらないから滅多にできないと言うが、他でもない宗方家は呉服屋だ。藍染めの端切れなら竈にくべるほどたくさんある。

選んだ図柄は《冨獄三十六景・神奈川沖浪裏》。荒々しく覆い被さる大波の向こうに富士が見える。荒波を漕ぎ渡ろうとする三隻の押送船にはそれぞれ数人の漕ぎ手が乗っている。白波を立てて襲いかかる波は、今にも船を呑み込みそうだ。漕ぎ手が櫂にしがみついて身を固くしているのが、今そこにいるかのような現実感を放っていて思わず見入ってしまう。

一世を風靡した風景画の浮世絵だった。

波を漕ぎ渡る船というのがまずいいし、富士が描かれているから縁起のよさも間違いがない。

まずは絵を見ながら、棒で地面に絵を描いてゆく。線の通りに石を並べる。太い線は大きな石で、細い線は小さな石を使うという念の入りようだ。

それを十日もかけて惣太郎、黒田、自分のたった三人切りで作りあげてゆくことになった。何やら清次の機嫌取りということだ。

七月の、気持ちのいい庭だ。

時間はかかるが重労働ではないし、夜にこそこそと裏庭に出て作業するのは楽しかった。元々庭をああだこうだと美しくするのが好きだから庭師になった自分だ。こういう趣向は俄然興味が湧く。

「徳一」

「なんだい、黒田さん」

「縁に上がって、色味を見てください。白い部分が間違っていませんか? ここのところ」

黒田が木の枝で、きれいに埋められた白砂利を指し示す。

「待ちな」

お手本の浮世絵の版画が縁の上にある。ときどきそれと見比べながら調整してゆくのだ。

「黒田。そこは青ではないのか?」

黒田が作業をしている部分を眺めて、惣太郎が眉を顰める。

「えっ? そんなことは……。違いますよね、徳一」

「待ちなって。そんなにいっぺんに言われても」

答えながら徳一は軽々と縁に上がって、重しの石の下から版画を抜き取った。

「ほらだって、目印の白い石を置いています」

「だからそもそもそれが間違いではないかというのだ。見ろ、そこが白ならなぜ隣が白いのだ?」

「……あっ?」

何だか二人を見ていると、浄瑠璃を見ているようで面白かった。大店の子息と侍の子が、ああでもないこうでもないと言いながら夜の更けた庭で戯れているのだ。

元々惣太郎は愉快な男だったが、家令見習いの黒田景明という侍の子も、見たことがないほど微笑ましい男だった。初めて見たときは小さくとも侍は侍なのだなと感心したものだが、こうして見ると、行儀のいいどこかの普通の男にしか見えない。

「急いでください、徳一」

自由なのは就寝までだ。見回りが来るまでには部屋に戻っておくのが使用人の習いだった。

「ええっと、そこはよ」

急かされて黒田のところを見たとき、黒田の隣にぽつん、と何かがあるのに気づいた。

「どうしたんですか、徳……っわあ!」

にゃあん。と鳴いたのは、黒猫だ。

「いつの間に」

惣太郎も驚いているということは、彼の悪戯ではなさそうだ。

小柄な猫で、奇妙なほどしっぽが長い。尾の長い猫は年を旧ると猫又になるとして、家に入れば追い出したり山に捨てたりするのが普通だ。

「この野郎、どこから入りやがった。つまみ出してやる」

人慣れした猫で、黒田の足元にすり寄っている。庭を荒らされてはたまらないと、徳一が版画を置いて階段を降りようとしたとき、惣太郎がひょいと、猫を片手で掬い上げた。

「いいではないか。お前も手伝いに来たのだ。なあ?」

「……たしかに猫の手も借りたくはあるのですが……」

「うむ、わかった。貸してやろう」

「ええっ!?」

猫を渡された黒田が慌てている。

黒田が黒猫を抱いていると思うと妙に笑いたくなるのだが、今はゆっくり猫と戯れている時間がない。

頼むから芝を掘り返してくれるなよ? と思いながら、徳一は版画と地面をもう一度見比べた。

「そっちの白は白のままでいい。黒田さんのところは……青だな」

「ええ!?」

黒田の辛抱強い几帳面さで美しく白い面ができていたのだが、間違いは間違いだ。

黒田は黒猫を抱えたまま、ああ、と呟いて息をついている。それを見て惣太郎が笑っている。

久しぶりだなと徳一は思った。惣太郎はいつも元気で勢いがいいが、ここ最近はがむしゃらさとかやけっぱちさばかりが目立っていて、こんなに子どものように楽しそうにしているのを見ていなかった。

黒田が頭を振り、渋い顔で徳一を見る。

「だが徳一に頼んでよかった。気を取り直してやり直します」

黒猫を地面に降ろしてその場にしゃがみ、白い玉砂利を掻き集めはじめる。庭師だから色の違いを見分けるのは得意だが、そうも簡単に感謝されると黒田が気の毒になってくる。

黒猫に、尻に擦り寄られながら、細かい砂を掻き集めるための手ぼうきで、隅っこの玉砂利を寄せながら黒田が言った。

「これを見ればきっと、清次様も喜んでくれます」

「……そうかな」

知らず声が漏れていた。

こんな興ざめなことを言う気はなかったが、徳一はまだ信じられない。この趣向は確かにいいと思うが、あの清次が喜んでくれるだろうか。

黒猫があまりに黒田にすり寄るので、後ろで惣太郎が笑っている。

「真心は通じます」

それを無視して桶に玉砂利を戻しながら、真面目な声で黒田は言った。

普通はそうだ。少々腹を立てたって、こんなに熱心に作った美しいものを見せられれば、凝った心も一瞬でほぐれる。だがあの性根の腐ったうらなりが、この程度で打ち解けてくれるものだろうか――?

うららかな日を選んだ。

白砂利や藍染めはいいとして、葉の部分ばかりは時間が経つと色褪せてしまうから、予定の時間に合わせて徳一と景明のふたりで手早く最後の作業をした。

景明は今日の分の仕事で東山のところにいる。徳一は庭の絵の整備のために、絵がよく見える庭木の陰で待機している。

そろそろ清次が来る刻限だ。先ほどから何度も女中が入室しているようだからいよいよなのだろう。

床の間を整え、茶と菓子の用意をさせていると惣太郎が言っていた。ふたりで庭を眺めながら、午後の憩いの時間を過ごそうという計画だ。

徳一は木の陰から、出来上がった大波の絵を眺めた。我ながらよくできた。何となくぎこちないところが人肌を感じさせるし、なにより心を込めてつくったのがわかる。

徳一は清次のことが好きではない。

自分がこの家に来たのは十歳のときだが、子どもの頃から清次に一度たりともいい印象を持ったことがなかった。

せっかく親方が整えた庭にゴミを捨てたり、機嫌が悪いと庭師を叩いたり、木に上ってばかりいて猿のようだと指をさして馬鹿にする。清次自身は庭にはまったく興味がないらしく、一人のときに庭を眺めていることもない。そのくせ客が来ると、いかにも自分が指図したかのように庭に出てくるのだから庭師としては面白くなかった。

兄弟揃って庭を眺めてくれる日が来たらどんなにか嬉しいだろう――。

徳一も願っている。寂しそうな惣太郎と一生懸命な黒田。彼らが今度こそ屈託なく笑ってくれればいいと――。

部屋の奥から人の声がして、徳一は障子を注視した。

今日は無風で葉っぱ一枚動いていない。直前に水を撒いたらなお美しいので、徳一は先ほどまで、柄杓をもってその作業をしていた。葉も白砂利も小さな光をはじいて、ともすると元の版画よりも美しいのではないかと感じるほどだ。海の濃淡を布の表裏を使って丁寧に表現したのも本物の海のようで迫力がある。今後庭師の技のひとつとして取り入れたいほど趣のある趣向だった。

細く障子が開いて、いよいよだと思った。まず惣太郎が覗いた。そのうえから手をかけて勢いよく障子を開いたのは清次だった。

「なんだい!? これは!」

清次は反対側の障子も、ぱあん、と音がするほど荒々しく開いて庭に叫び声を放った。

「こんなものを見せるためにあたしを呼んだのか? 馬鹿にするのかい!?」

……やっぱりダメか。

怒鳴り散らし、用意された菓子を庭に投げ捨てている清次が見えたが、こうなっては出て行って庭を整えるような幕ではない。

「馬鹿にするのもいいかげんにおし!」

清次は金切り声で叫んで、部屋の中から碁笥を持ち出し、碁笥ごと絵の上に投げつけた。碁笥は地面で弾んで中から白石をまき散らす。

そのあとも清次は意味のわからない罵詈雑言を叫び続け、床や障子を蹴りつけながら荒々しい様子で部屋を出ていった。

清次様、清次様、と聞こえるのは円井の声だ。惣太郎は部屋の中に立っていた。

清次たちの気配が消えてから、徳一はそろそろと庭のほうへと出て行った。せっかく描いた絵の上に碁石がバラ蒔かれて台なしだ。碁笥が弾んだところには穴が空いていて無残なものだった。

惣太郎がこちらに気づいたから、徳一は頭の手ぬぐいをとって縁の側までゆっくりと近寄った。

惣太郎は目を伏せて静かに言った。

「黒田には言うな。こうなることはわかっていた」

そうは言っても惣太郎だって、もしかして、とは思ったはずだ。

いたわしいと思う自分に惣太郎が優しく言う。はっきりした形の目の縁が濡れて光っている。

「心配しなくていい。ただ、黒田があんなにも一生懸命にしてくれるから、付き合っただけだ」

惣太郎は荒れてしまった庭の絵を眺めながら、ぽつぽつと喋った。

「黒田を俺に預けてくれと、父に頼んでみよう。黒田がひどい目に合うのも、……元々は俺のせいだ」

こんなに優しい惣太郎を見れば、黒田があんなに一生懸命になっても当然だ。

こんなゆるやかな毎日でいいのかと思うような日が続いている。

朝、景明は 東山のところに仕事を習いにゆき、終わったあとに清次のところにゆく。だいたいすかさず怒鳴られて退出して、東山に報告をしたら、夕方、東山の手が空くまで惣太郎のところにゆくようにと、清左衛門に言われたのだ。

黒猫が、中庭の船の側を横切っている。まっすぐ伸ばしたしっぽの先に、紋白蝶を纏わりつかせて気取ったものだ。

あの猫を叩いたり追いだしてはならぬと、惣太郎がお触れを出したらしい。それに商人だから誰もが黒猫は好きだ。飯の代わりに小判を与えて帳場に飾っておけと笑う者もいる。

部屋に出向くと惣太郎が待っていた。

――黒田は和算が抜きんでていると聞いたから、手ほどきを受けたいと思ってな。

手ほどきといっても、塾で三本指に入る程度に得意だっただけで、学者や師範ほどではない。惣太郎にもその通りに答えたが、惣太郎は「一人ではつまらんのだ」と言う。

――和算など、解までの道のりを戦わせるのが面白いのだ。一人で解いて明察を得ても力がないだろう?

そういうことかと景明は納得した。

和算では、答えは一つだが、解までの道筋は幾とおりもある。いかに簡潔か、いかに論理的で、問いに対して美しい答えになっているかを追及するのが醍醐味だ。相手のいない碁、観客のいない噺家。確かにそれでは張り合いがない。

そうなると景明は適任だった。和算が好きだし、計算も速いつもりだ。そして計ったような利点もあった。惣太郎が通っていた塾と自分の塾は違うので、他流試合をするような意気込みと高揚があるのだ。

ときには惣太郎を黙らせ、ときには景明が唸らせられる。今日は景明が得意とする図形の計算だった。

三重の輪があり、縁は必ず外の円に着いている。これが図に示された四角形の外側を一周転がるとき、いちばん内側の小さな円の中心点が走る距離はどのくらいか。

図が大仰だから複雑そうに見えるが、一つずつ計算してゆけば造作もない問いだった。

さっそく景明は数字を書き、算盤をはじいた。特に考えることもない準備運動のようなものだ。今日の本題として据えた問題のほうをどうしようか。算盤に浮き出た数字を景明が紙に書き写していると、惣太郎が「そこ」と言った。

「弾き間違えていますか?」

「いや、ここ」

と言って式の途中を指先で指す。

「こっちを先に解かずに、大きい方から計算すると、手順が一つ少なくて済むな」

指摘されて、景明はあっと思った。あとから代入などせずに、大きい順番に計算すれば一手間省ける。

頭がいい――。

こういうことはしょっちゅうあった。

はじめは負けた気がして悔しかったり、自分の未熟さを恥じたりしたが、景明は塾の教えを違えていない。塾に通う師範や学者たちより早くて効率的な道のりなど、たまたまなら偶然見つかることもあるだろうが、こんなに頻繁に探り出されると、まやかしを見せられているような気分になってくる。

しばらくして、この人は頭の芯のほうがいいのだと景明は悟った。教えられることを繰り返すのではなく、自分の頭の奥のほうで考えて直感する。近道だと示される道を歩くのではなく、脇に伸びる獣道を自らの目と嗅覚で探り当てる能力があるのだ。

こんな人が塾を辞めるなんて、本当にもったいない。

純粋に悔しかった。諦めるにはまだ早いとも思っていた。塾には伝さえあれば戻れるはずだ。宗方家ほど金があれば、学者を家に招くこともできるはずだった。清次に遠慮しているのはわかっているが、それもしばらくの辛抱だ。

例の庭の催しはまあまあだったと聞いている。表向きは喜んで誉めたりしなかったが、清次は隅々までしっかり眺めて帰ったそうだ。今頃じわじわと惣太郎の誠実を噛み締めているに違いない。

誰だってすぐに気持ちや態度を変えるのは難しい。侍の子として、飢えた身体で悲愴な見栄を張りながらこの家に来た自分が、洋髪をして、昔からの馴染みの主従のように、惣太郎とこうして和算を楽しんでいるなんて、あの頃の自分に話しても信じないだろう。思い切って変われば楽になると、今の自分はもうわかっている。清次だって同じだ。きっといつか氷は溶ける。氷が溶け流れて自由になった自分の心に驚く日が清次にも来る。その日まで惣太郎の側にいたい。

そう思いながらふと顔を上げたとき、すぐ目の前に惣太郎の顔があった。

「!」

急に胸がどきりと跳ねて、景明は慌てて目を伏せた。

整った顔立ちだ。見慣れているはずだった。それでも瞼の上の細い傷や、反った睫毛の根元とか、唇のてっぺんのくっきりとした山の形をはっきりと見てしまうと、急に落ち着かない気分になる。

心臓がばくばくするほど焦るが、なぜ焦っているかは、景明自身にもわからない。知らない間に呼吸が早くなっているのに気づいて慌てて息を止めると、顔がじわりと熱くなってくる。なんと言い訳したものか。急に腹痛がとでも言ってみようとちらりと惣太郎を見ると惣太郎も真っ赤になって自分を見ていた。思わず声が出る。

「ど、どう……」

「何でもない。何でもない!」

がたん、と机の裏に膝を打ちつけながら、惣太郎が後ろに後ずさった。

「くしゃみ、が、出そうになっただけだ!」

そんなふうには見えなかったが、景明もそうしてくれるとありがたい。視線を机のあたりに泳がせながら、惣太郎が机の側に戻ってきた。

「それでは……続きを……」

「はい」

景明も気を取り直して、ふう、と息をついたときだ。

「惣太郎様」

廊下から円井の声がした。

「入れ」

「失礼いたします」

障子がすらりと開き、円井が立っている。その後ろには見たことのない男が立っていた。

「こんにちは。こちらのご子息が洋髪でお過ごしと聞いてな」

中年の男だ。黒々とした髷が立派で、一目で武士とわかるだけではなく、非常に身なりがいい。

すかさず円井が紹介した。

「勘定所にお勤めの、荒木孝左衛門様でございます」

景明は驚いた。勘定所といえば勘定奉行の下に着くお役所だ。年貢の管理や治水、新田など暮らしの重要なできごとの管理を任されている。

惣太郎は姿勢を正してその場で頭をさげた。

「宗方家の次男、惣太郎と申します」

こんな重要な役どころの男となど、あのまま武士を続けていても会えることはない。はじめの頃は商家ごときになぜそんな権力があるのだろうかと不思議に思ったが、こうして着物を買いに重役が店を訪れれば、自然、伝はできてゆく。

清々しい惣太郎の挨拶に荒木は破顔して、部屋の奥まで入ってきた。そして机の上にひろげられた数式を眺める。

「おお。和算ですかな。さすが呉服所の子息ともなると、勉強熱心なことだ。そしてこちらは?」

奥に控えた黒田を見るから、黒田も頭を下げる。

「家令見習いの黒田と申します」

「おや、お武家さんの子のようだね。どうだい、ご商家には慣れたかい?」

見聞の広い男らしい。景明の些細な所作を見抜いて、武家で育った子どもだと判断したのだ。

円井が座布団を出すのを待たずに畳に座った荒木は、懐から扇子を取り出しながら言う。

「宗方さんから洋装を勧められてね。髷を切れと言われたのだ。わしは洋装など好かんと言うと、それではまず倅などにさせてみてはいかがかとおぬしの父上は言う。ちょうど洋髪に変えさせた子らがいて、清々しいことこの上ないから様子を見てはどうだ、と」

さすが商人としか言いようがない機転だ。自分はともかく惣太郎の洋髪を困った困ったと病の種のように嘆いていたのを商売の売り文句にするとは――。

惣太郎も苦笑いだ。

「それで、いかがでしょうか」

「いや、さっぱりしていてとてもいい。特にそちらの」

と言って景明を見る。

「髷にも劣らぬ清々しさだ。それは油で撫でつけているだけか」

「はい。油をつけて、つげの櫛にて梳いております」

「ほう」

と言いつつ、先ほどから目はちらちらと帳面の上に落ちている。気になることでもあるのだろうかと思いながら見ていると、荒木の顔から、大黒のようなおおらかな笑顔がだんだん消えてゆく。

とうとう黙った荒木は、顔を向けて帳面を覗き込んだ。

「……この和算はどこで?」

彼が指さしたのは、いちばん初めに景明が解いた問いだった。

「江戸の山井塾です」

小さいが、江戸ではそれなりに有名な塾で、新しい設問が大名の間で評判になったり、版で刷られたりした。

男が目を移す。

「こちらは?」

解きかけていた問いだ。

「そちらは惣太郎様が」

ふたりで進めたものだが、功利は惣太郎が得るべきだろう。惣太郎が訂正しなければ、型どおりのありきたりな数式しか並べられなかった。

「これは大したものだ」

頷きながら荒木が言うと、荒木の陰から円井が口を出す。

「荒木様は、御家で和算を指南してらっしゃるのですよ」

「これも山井塾で?」

惣太郎は顔を強ばらせた。

「……いえ、別の塾です。それも辞めました」

「なんと。勿体ない!」

そう言って横に重ねて置いてあった、これまでの和算の解を書きつけた紙を勝手に広げだした。

ううむ、ううむ、と何度も唸ってあれこれ紙を眺めたあと、深刻な顔で荒木は惣太郎に言った。

「父上ならわしが説得しよう。何ならわしが面倒を見ている塾に紹介してもいい。……うむ、大したものだ。なるほど、こうか」

「ほ、本当でございましょうか!」

円井が畳に這うようにぱたぱたと手をついて身を乗り出す。

「ああ。わしが推挙すれば間違いなく。この様子ではすぐに評判になるな。ううむ、点竄術(てんざんじゆつ)がこんなところで。いいやこんな解法はこれまで……ううむ、これは大変だ。この閃きはまさに天賦としか……」

「――やめてくれ!」

興奮している荒木の声を断ち切るように、惣太郎が悲鳴のような声で言った。

目を見開き、肩で息をしている。

荒木が驚いた顔をしている。円井はまたいつもの奔放だと勘違いをして額にぺちんと手を当て、天井を仰いだ。

景明も驚いた。この数式を一目で見抜けるような人の推挙を、そんな撥ねつけるように乱暴に断わるなんて、惣太郎という人を知った今、ふざけているようには思えないのに。

「惣太郎様」

「もういい。もういいんだ……! 放っておいてくれ……!」

耳を押さえてかぶりを振りながら惣太郎は呻いた。

様子がおかしい。そう感じたと同時に気づいた。自分はまだこの人のことで知らないことがあるのではないか。

惣太郎が家を、そして塾を諦めた経緯は景明も知っている。自分が人から認められれば清次の不興を買うからだ。だが庭の絵の一件以来、清次との関係は少しずついいほうに向かっているのではないのか。いつか誤解は解けると、惣太郎自身、希望を持って信じているのではなかったのか――。

もう一回来られたらきます。